Типология безаффиксального словообразования

Date: 2014-02-27; view: 1858.

Словосложение и типы сложных слов

Типология безаффиксального словообразования.

Цель: Научиться различать в английском тексте типологию безаффиксального словопроизводства и типы сложных слов.

Не варто розтирати потерпілого снігом, давати йому спиртні напої! Не намагайтеся зігріти його занадто швидко, можуть виникнути проблеми .з серцевою діяльністю й змертвіння відморожених ділянок тіла.

Дія 2 При виникненні загрози для життя відновіть і підтримуйте прохідність дихальних шляхів, при припиненні дихання і кровообігу починайте серцево-легеневу реанімацію (див. «Оживлення потерпілих» - стор. 12 Щ. Дія 3. Викликайте швидку допомогу. Дія 4. Шпиталізація необхідна при відмороженнях III-IV ступеня, загальному охолодженні організму.

План:

Безаффиксальное словообразование — относительно новый способ образования слов. Он возник в конце среднеанглийского периода как следствие отпадения именных и глагольных флексий, но получил самое широкое распространение в новоанглийский период. Это стало возможным потому, что слова, утратив флексии, стали одноморфемными, и, таким образом, глагол по своей начальной форме оказался сходным с однокоренным существительным, существительное с глаголом и прилагательным и т.д.

Основным процессом при безаффиксальном словообразовании служит переосмысление лексем при сохранении той же структурной формы, например переосмысление именных лексем в глагольные или глагольных в именные. Происшедшее при этом переосмысление сопровождается изменениями нового слова по парадигме той части речи, где образовалась новая лексема, и соответственно выполнением тех синтаксических функций, которые свойственны данной части речи.

Наиболее сильным типом безаффиксального словообразования является тип N → V, то есть образование глагола от омонимичного существительного, например: word — слово → to word — выражать словами, dream — сон → to dream — видеть во сне. Как отмечает А.А. Уфимцева, этот тип безаффиксального словообразования является наиболее продуктивным, дающим наибольшее число производных слов.

Другими достаточно продуктивными типами производных слов следует считать тип А →N, то есть образование существительного от прилагательного, например: round — круглый → round — круг.

Тип Vt → N, то есть образование имени существительного от переходного глагола, например: to try — пробовать → a try — попытка, to drive — ехать → a drive — поездка и т.д. Остальные типы безаффиксального словообразования значительно менее продуктивны, и их удельный вес в общей системе производства новых слов относительно невелик.

Продуктивность типов безаффиксального словообразования подтверждается еще и возникающими у них возможностями образовывать целые цепочки новых слов, формирующих соотносительные ряды лексем, причем, как отмечает А.А. Уфимцева, число членов такой цепочки может колебаться от двух до шести; ср. шестичленную цепочку А → N → Ad → prep →Vt →Vi: round — круглый, круг, кругом, вокруг, округлять, округляться.

Критерием продуктивности приведенных выше типов служит также их семантическое многообразие. Так, семантические отношения в типе N → V могут быть охарактеризованы так:

1. N чувства (поступки) →V их совершение.

2. N вещество → V действие над ним; ср.: water — to water.

3. N собирательные имена → V действия, им свойственные.

4. N конкретные предметы → V действия, совершаемые при их помощи; ср.: hand — to hand.

Из сказанного видно, что безаффиксальное словообразование в английском языке представляет собой очень продуктивный способ образования новых слов и с типологической точки зрения вполне соответствует общей направленности типологии современного английского языка.

В русском языке, в противоположность английскому, безаффиксальное словопроизводство развито мало. Этому, прежде всего препятствует двухморфемная структура русских слов, состоящих в случае простых основ из корневой морфемы и словоизменительной морфемы, а в случае производных основ — из корневой, словообразовательной и словоизменительной морфем, характерных для конкретной части речи.

Тем не менее и в русском языке можно обнаружить некоторые типы безаффиксального словообразования:

I. Тип V→N, то есть образование имени существительного от глагола; ср.: ходить → ход, смотреть → смотр и т.д. По своей семантике новые слова, образованные таким путем, дают название действия, обозначенного глаголом.

II. Тип N→V, то есть образование глагола от имени существительного; ср.: глаз → глазеть, зев → зевать. Однако этот тип малопродуктивен и тенденций к дальнейшему росту не обнаруживает.

III.Тип N.instr→D, то есть образование наречий от форм творительного падежа имен существительных; ср.: утром (твор. пад. от утро) → утром (наречие), шагом (твор. пад. от шаг) → шагом (наречие), осенью (твор. пад. от осень) → осенью (наречие).

IV. Тип А + (N)→N, то есть образование существительных из атрибутивного словосочетания с последующим эллипсом, то есть опущением существительного и переосмыслением (субстантивацией) прилагательного; ср.: столовая комната → столовая (комната) → столовая, рабочий человек → рабочий (человек) → рабочий. Этот тип безаффиксального словообразования продуктивен в русском языке.

V. Тип Vpt + (N)→N, то есть образование существительных из атрибутивного словосочетания с причастием прошедшего времени страдательного залога в качестве зависимого компонента с последующим эллипсом. При образовании нового слова двойное - нн-, причастия прошедшего времени заменяется на одно –н-; ср.: раненный солдат → раненный (солдат) → раненый, мороженное кушанье → мороженное (кушанье) → мороженое.

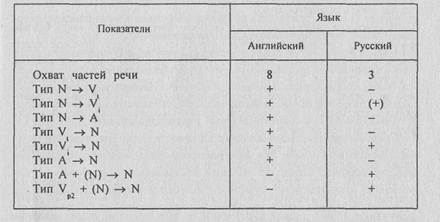

Примечание:в таблице даны лишь продуктивные типы безаффиксального словообразования.

2. Наряду с перечисленными выше приемами словообразования — безаффиксальным и аффиксальным словопроизводством, словосложение служит одним из важных типологических признаков, который должен быть учтен при разработке типологии конкретного языка. Это тем более важно, что удельный вес словосложения в словообразовательной системе языка имеет значительные колебания, причем существуют и такие языки, где словосложение вообще отсутствует.

В английском, как и в русском языке, словосложение распространено в значительной степени.

По данным E.С. Кубряковой, исследовавшей количественные отношения основных типов словообразования, в том числе и словосложения, в словаре, с одной стороны, и в текстах — с другой, словосложение в словаре составляет около 27,4% всех обследованных слов, в текстах — около 26,7%, что в целом обнаруживает небольшие колебания, в то время как процент суффиксации в обоих видах материала значительно колеблется, составляя 33,7% по словарю и 53,2% по текстам.

Для того чтобы определить типологию словосложения, необходимо раскрыть понятие «тип сложного слова» как единицу сопоставления. Это возможно сделать в том случае, если мы будем исходить из тех признаков и свойств, которые присущи сложному слову как особой лексической единице словарного состава языка, образующей вместе с другими сложными словами микросистему языка. Только в этом случае предложенное нами понятие «тип сложного слова», его объем и границы будут раскрыты в достаточной степени полно и адекватно.

Как явствует из определения сложного слова как лексической единицы, образованной путем объединения в одно целое нескольких основ, одним из признаков сложного слова следует считать его морфологический состав. Сложное слово может состоять из двух, трех и более основ. Поэтому морфологический состав сложного слова может служить одним из критериев, характеризующих понятие «тип сложного слова» как единицу типологического сопоставления.

Основы, образующие морфологический состав сложного слова, могут быть соединены друг с другом путем простого соположения основ, не вызывающего никаких изменений в их фонемном составе на стыке соединения. Такой способ соединения основ можно сравнить со способом присоединения словоизменительных и словообразовательных морфем в языках агглютинативного типа; ср.: тур. anababa - родители из ana - мать и baba - отец, demiryol - железная дорога из demir - железо и yol - дорога. Поэтому такой способ соединения основ мы назовем агглютинативным способом. Ср. английские сложные слова: postcard - почтовая открытка из post - почта и card - открытка, snowball - снежный ком из snow - снег и ball - мяч, шар.

Основы сложного слова могут быть соединены с помощью соединительных служебных морфем -о- или -е- в русском языке, морфемы -s- в английском языке, служащих в качестве оформителей первой основы сложного слова, например: рус. пыл-е-сос, пар-о-ход; англ, sport-s-man - спортсмен.

Сложные слова могут быть образованы путем лексикализации отдельных словосочетаний, которые строятся по существующим в данном языке синтаксическим закономерностям. Например, son-in-law - зять, jack-of-all-trades - на все руки мастер, will-o'-the-wisp - блуждающий огонек.

Из сказанного следует, что способ соединения компонентов сложного слова служит одним из признаков, характеризующих структуру сложного слова. Это дает нам основание для отнесения способа соединения компонентов сложного слова к числу критериев, определяющих понятие «тип сложного слова».

Компоненты сложного слова располагаются в определенном порядке, соответствующем их синтаксическим отношениям. Как показывает анализ сложных слов, их компоненты могут находиться в отношениях различных типов синтаксической связи - предикативной, если отношения компонентов при трансформации выявляют предикативную связь; ср.: sunrise - восход трансформируется в словосочетание the sun rises, снегопад трансформируется в снег падает; атрибутивной, если отношения компонентов выявляют атрибутивную связь, например: redbreast - малиновка (птица); чернозем, краснозем; объектной, если отношения компонентов выявляют объектную связь, например: turnscrew - отвертка, которую можно трансформировать как that turns the screw; пылесос - тот, который сосет пыль.

Порядок расположения компонентов зависит от тех структурно-типологических особенностей, которые свойственны данному языку. Поэтому мы считаем возможным включить критерий синтаксической связи в число обязательных при определении границ понятия «тип словосложения как единица сопоставления».

Подводя итоги, мы можем теперь сделать вывод: тип сложного слова может быть охарактеризован следующими критериями, взятыми в их взаимосвязи: 1) числом основ — компонентов, образующих сложное слово, - двухкомпонентные, трехкомпонентные и т.д.; 2) способом соединения компонентов - примыкание (агглютинация), соединение с помощью соединительной морфемы, соединение с помощью служебных слов (предлогов, союзов); 3) характером синтаксической связи, с помощью которой образовано сложное слово, - предикативная, атрибутивная, объектная; 4) положением основного и второстепенного компонентов - в препозиции или в постпозиции.

Сочетание этих критериев, взятых в системе, образует ту устойчивую совокупность признаков, которая может быть положена в основу определения «тип словосложения как единица сопоставления».

| <== previous lecture | | | next lecture ==> |

| ПЕРША МЕДИЧНА ДОПОМОГА ПРИ ДІЇ КРАЇНИХ ТЕПЕРАТУР | | | ПИТАННЯ |