Главная страница Случайная лекция

Мы поможем в написании ваших работ!

Порталы:

БиологияВойнаГеографияИнформатикаИскусствоИсторияКультураЛингвистикаМатематикаМедицинаОхрана трудаПолитикаПравоПсихологияРелигияТехникаФизикаФилософияЭкономика

Мы поможем в написании ваших работ!

Тема 5 Районирование материковой фауны

1. Австралийская область.

2. Антарктическая область

3 .Неотропическая область

4. Эфиопская область.

5 Индо-малайская (ориентальная) область

6 Голарктическая область.

Ввведение в районирование

ЗООГЕОГРАФИЧЕСКОЕ РАЙОНИРОВАНИЕ (zoogeographical zoning) — деление территории на отдельные регионы (области, провинции, районы и т. д.), относительно однородные по условиям существования, составу и структуре животного мира. Осуществляется в научных и практических целях, позволяет осуществлять дифференцированный подход к проведению необходимых мероприятий по охране животных.

Современная суша земного шара распадается на ряд обособленных массивов, фауны которых в течение долгого геологического времени развивались независимо друг от друга. Следует иметь в виду, что между материками существовали прямые континентальные связи различной давности, поэтому на разных материках могут встречаться представители близких таксонов царств животных (например, в Африке, Австралии и Южной Америке или Мадагаскаре и Южно-Восточной Азии и др.). Также существовали и существуют опосредованные (косвенные) связи между всеми материками. Общность и различие в составе фаун разных частей земного шара приводит к необходимости зоогеографического районирования, к выделению зоогеографических областей и даже к делению их на подобласти.

Основной метод выделения зоогеографических областей — по относительной древности фаун (фауна Африки к югу от Сахары носит эоценовый характер, Южной Азии — миоценовый и т. д.).

Помимо древности учитываются исторические связи и таксономическое сходство между фаунами, предусматривается статистически строгий учет систематической близости и отдаленности фауны, сравнивается число видов в разных группах животных. Учитывают при этом число общих и необщих отрядов, семейств, родов. Чем мельче зоогеографические подразделения (подобласти, провинции и т. д.), тем больше значение современных экологических факторов.

Фауна отдельного небольшого района может характеризоваться как полным списком составляющих ее видов, так и главенствующими, доминантными видами. Для хозяйственных целей более важно последнее. Следовательно, помимо качественной характеристики фауны данного района (перечня видов), особое внимание уделяется количественной характеристике (многочисленность отдельных видов). Более многочисленные виды являются обычно и хозяйственно значимыми: промысловые виды, вредители сельского хозяйства, переносчики заболеваний и т. д.

Выделение границ зоогеографических областей в известной мере условно. Следует только иметь в виду, что зоогеографические границы могут быть проведены строго линейно лишь в тех случаях, когда они оставались постоянными в течение долгого геологического времени и сейчас разделяют два резко различных ландшафта. Хороший пример сказанному представляют Гималаи, которые служат одной из самых резких границ, разделяющих фауны одного материка. Объясняется это как относительной древностью данной границы, так и резким изменением здесь ландшафта. На территориях, где таких рубежей нет, одна фауна постепенно переходит в другую. Если границы между областями неясны, можно выделять широкие переходные полосы.

Современное фаунистическое районирование разнообразно (Гептнер, 1936; Пузанов, 1938; Бобринский, 1951; Бобринский, Гладков, 1961; Второв, Дроздов, 1979, 2001; Лопатин, 1986 идр.).

Зоологическое деление Земли (по проф. Гептнеру В.Г.)

| Области | Подобласти |

| I. Голарктическая | 1. Арктическая |

| 2. Канадская | |

| 3. Сонорская (США) | |

| 4.Европейско-сибирская (РБ) | |

| 5. Средиземноморская | |

| 6. Центрально-азиатская | |

| 7. Манджуро-китайская | |

| П. Неотропическая | 1. Бразильская |

| 2. Патагонская | |

| 3. Центрально-американская | |

| 4. Антильская | |

| III. Эфиопская | 1. Западно-африканская |

| 2. Восточноафриканская | |

| 3. Южно-африканская | |

| 4. Мадагаскарская | |

| IY. Индомалайская | 1. Индийская |

| 2. Индо-китайская | |

| 3. Малайская | |

| Y. Австралийская | 1. Австралийская |

| 2. Новогвинейская | |

| 3. Новозеландская | |

| 4. Полинезийская | |

| 5. Гавайская |

Фаунистическое районирование суши

Специфика состава фауны различных географических регионов и континентов была очевидна для естествоиспытателей с древнейших времен. Однако потребовались столетия накопления знаний о фауне мира, эпоха географических открытий, сотни научных экспедиций в самые отдаленные уголки земного шара, чтобы возникла идея и появилась реальная возможность осуществить фаунистическое районирование в глобальном масштабе.

Первая такая попытка была предпринята английским орнитологом Ф. Склетером в 1858 г. Он выделил шесть зоогеографических областей. Впоследствии склетеровские области были объединены в более высокие категории — царства, а в каждой из областей были выделены подобласти, округа, провинции, участки.

В середине XX в. большой вклад в совершенствование и обоснование системы районирования внесли В.Г. Гептнер, И.И. Пузанов, Н.А. Бобринский, Ф. Дарлингтон. Все эти ученые опирались в основном на материалы по фауне наземных позвоночных. Во второй половине XX в. зоогеографы стали все больше привлекать данные по беспозвоночным животным, в первую очередь по моллюскам и насекомым, главным образом по жесткокрылым (жукам). Сведения об истории расселения этих несомненно более древних групп животных позволили еще глубже проанализировать объем, ранг и границы уже принятых царств, областей и подобластей. Наиболее интересные и обоснованные схемы зоогеографического районирования с привлечением фауны беспозвоночных предложили О.Л. Крыжановский (1976) и И.К. Лопатин (1989).

По мере более широкого охвата разных групп фауны отмечается сближение категорий фаунистического районирования с таковыми флористического районирования (Тахтаджян, 1970). Эта тенденция привела к мысли о том, что возможно и комплексное — флоро-фаунистическое, или биотическое, районирование. Первая схема биотического районирования суши была предложена П.П. Второвым и Н.Н. Дроздовым (1978). Таким образом, несмотря на различия в истории возникновения и расселения по земному шару между разными группами животных и между самими животными и растениями, существуют общие закономерности, определяющие главные очаги и пути миграций, барьеры, рефугиумы и другие черты географической специфики и для флоры, и для фауны, т.е. для всей биоты в целом.

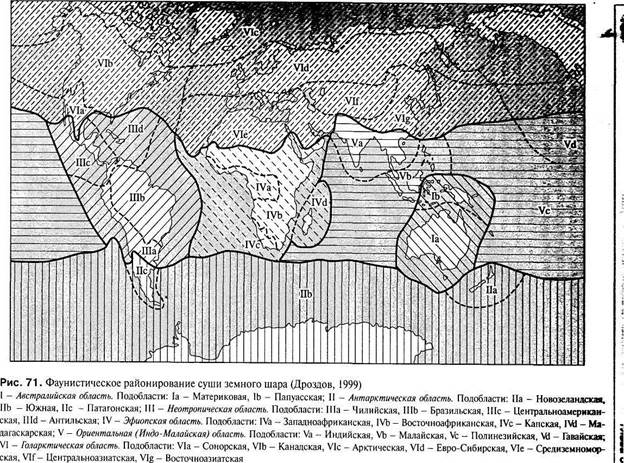

Дроздов Н.Н. предлагает оригинальную схему фаунистического районирования, основанную нa анализе истории становления фауны всех достаточно изученных групп наземных животных, как позвоночных, так и беспозвоночных. Однако наземные позвоночные (звери, птицы, рептилии, амфибии) гораздо лучше известны студентам на уровне семейств и многих характерных видов, чем виды, семейства и даже отряды в классах насекомых, брюхоногих моллюсков или паукообразных. Поэтому изложение предлагаемой схемы районирования проводится с использованием наземных позвоночных как наиболее знакомых и узнаваемых объектов.

Выделение категорий фаунистического районирования разного проводится в основном по уровню и глубине эндемизма, т. е. по количеству эндемичных групп и их рангу. Так, царства определяются по наличию (или отсутствию) эндемичных отрядов, области — по характеру pacпространения эндемичных семейств, подобласти — по распространению эндемичных родов, иногда семейств.

Царства являются высшими категориями фаунистического районирования. В настоящее время большинство ученых выделяет четыре царства. Это Нотогея, Неогея, Палеогея и Арктогея.Они определяются в основном степенью древности фауны млекопитающих.

Царство Нотогея включает две области — Австралийскую и Антарктическую. Нотогея отличается древностью и значительной обедненностью фауны. Древность обусловлена существованием южного параметра объединявшего Австралию, Антарктиду и юг Южной Америки, а бедность современной фауны Нотогеи обусловлена географической изоляцией и процессами оледенения и аридизации в разных регионах царства. Характерные особенности фауны - присутствие однопроходных (эндемики для этого царства), господство сумчатых млекопитающих и почти полное отсутствие плацентарных, за исключением грызунов, рукокрылых и тонконогих.

В царство Неогея входит лишь одна область — Неотропическая. Это царство характеризуется отсутствием однопроходных, наличием двух семей сумчатых, отряда неполнозубых (семейства броненосцев, муравьедов и ленивцев) и почти полным отсутствием насекомоядных млекопитающих,

Царство Палеогея включает две области — Эфиопскую и Индо-Малайску. В этом царстве эндемичны отряды ящеров (панголинов), дама трубкозубов, хоботных (слонов), подотряд полуобезьян (лемуры, Л долгопяты).

Царство Арктогея включает лишь одну область — Голарктику, но занимает обширное пространство: всю северную внетропическую часть земного шара. Здесь почти полностью отсутствуют сумчатые млекопитающие господствуют разнообразные отряды плацентарных, однако среди них ни одного эндемичного. Это объясняется сравнительной историей и молодостью сложившихся на этой территории фаунистических комплексов. Эндемизм проявляется на уровне отрядов (или подотрядов) птиц — гагарообразные и чистиковые. Млекопитающие представлены эндемичными семействами выхухолевых, бобровых, тушканчиковых, виниевых, пищуховых, аплодонтовых и вилороговых, причем три из них монотипичны, т. е. содержат лишь по одному виду (селевиния, или боялычная соня, аплодонтия и антилопа-вилорог). Из рептилий эндемично семейство ящериц ядозубов, из хвостатых амфибий — семейства углозубов, гигантских скрытожаберников, амбистом, саламандр, протеев и с новых (не путать с отрядом сирен в классе млекопитающих).

Перейдем к более подробному описанию фаунистических областей и подобластей земного шара.

| <== предыдущая страница | | | следующая страница ==> |

| Средства юридической техники | | | Австралийская область |

Дата добавления: 2015-06-30; просмотров: 721; Нарушение авторских прав

Мы поможем в написании ваших работ!