Главная страница Случайная лекция

Мы поможем в написании ваших работ!

Порталы:

БиологияВойнаГеографияИнформатикаИскусствоИсторияКультураЛингвистикаМатематикаМедицинаОхрана трудаПолитикаПравоПсихологияРелигияТехникаФизикаФилософияЭкономика

Мы поможем в написании ваших работ!

Магматические горные породы

Лабораторная работа №1.2

ГОРНЫЕ ПОРОДЫ

Горные породы представляют собой природные минеральные агрегаты, которые «рождаются» в земной коре. Каждой породе свойственно известное постоянство химического и минерального состава, структуры, а иногда и условий залегания в земной коре.

Горные породы чаще всего полиминеральны. В отдельных случаях они могут состоять из одного минерала (кварцит из кварца, мрамор из кальцита). Горные породы не имеют химических формул. Их состав оценивается валовым химическим анализом, например химический состав базальта: 8SiO2 – 49- 52%, A2O3 10 -14%, Fe2O3-4-14%, CaO - 8-10% и т.д.

Сейчас в земной коре установлено около 1000 горных пород.

По своему происхождению их делят на три типа: магматические, осадочные, метаморфические. В земной коре магматичекие и метаморфические породы занимают 95 % общей ее массы. Осадочные породы располагаются непосредственно на поверхности Земли, покрывая собой в большинстве случаев магматические и метаморфические породы.

Магматические горные породы

Происхождение и классификация. Магматическими (или изверженными) горными породами называют горные породы, которые образовались в результате кристаллизации магмы при ее остывании в недрах Земли или на ее поверхности. Магма (или лава) — это сложный силикатный расплав примерно следующего состава: кислород — 46,7 %, кремний — 27,7 %, алюминий— 8,1%, железо — 5,1 %, кальций — 3,6 %, магний — 2,1 %, натрий — 2,7 %, калий — 2,6 %, другие элементы обычно не превышают в среднем 1,4%. Температура магмы различна, но обычно 100— 1300 "С.

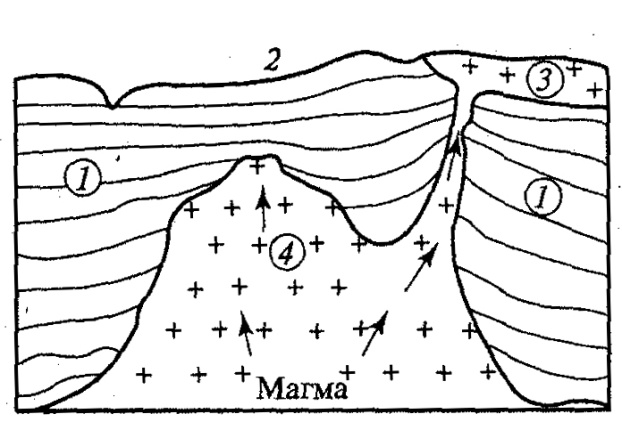

История формирования магматических горных пород берет начало с образования магмы, которая затем последовательно изменялась под воздействием слабо изученных сложнейших взаимосвязанных физических, химических, физико-химических процессов. Процессы эти во многом завершаются при охлаждении или кристаллизации магмы с образованием агрегатов силикатных минералов. В зависимости от условий, в которых происходит охлаждение и застывание (потеря подвижности) магмы, горные породы делят на интрузивные (глубинные) и эффузивные (излившиеся) (рис. 16).

Эффузивные породы образуются из той же магмы, что и глубинные, поэтому их называют аналогами глубинных пород. Разновидностями этих пород соответственно будут жильные и вулканические. При формировании вулканических пород на поверхности земли магму называют лавой.

Некоторые геологи считают, что в основе зарождения магмы лежит единая первичная магма базальтового состава, дальнейшая же дифференциация ее привела к образованию различных по составу магматических пород.

Рис. 16. Схемаобразования магматических горных пород:

/ — толща осадочных пород; 2— поверхность Земли; 3— глубинные породы; 4— излившиеся породы

Другие ученые говорят о том, что различные минералого-петрографические разности магматических горных пород обусловлены существованием нескольких первичных магм разного состава.

Некоторые специалисты считали, что возможно образование интрузивных пород (так называемых плутонов), особенно кислого состава, путем перекристаллизации ранее существовавших пород под действием повышенных температур, давлений и сложных по химическому составу растворов.

Любая из этих гипотез обусловливает необходимость дифференциации вещества магмы для формирования различных по составу изверженных пород. Особенности дифференциации магмы образуют как одну, так и несколько типов горных пород. Первичная базальтовая магма может сформировать габбро или же превратиться в целый ряд пород: габбро — диориты — гранодиориты — граниты. Кроме того, особенности дифференциации выражаются в виде реакции между кристаллами и расплавом и в сложном процессе межгравитационного разделения, сопровождающегося оседанием или поднятием кристаллов при существенном газовом переносе вещества и ассимиляции магмой вмещающих пород.

К настоящему времени петрографами выделено и описано множество разновидностей изверженных горных пород различного химико-минералогического состава.

Большинство силикатов (как правило, минералы магматических пород — это силикаты) имеют ковалентную связь между основными структурными элементами, что и создает высокую прочность магматических пород. При этом наибольшие значения модуля упругости и наибольшая прочность проявляются у горных пород, имеющих плотную, компактную структуру с высокой ко-валентностью связи (дуниты, периодотиты, пироксениты).

Но не только это влияет на формирование прочности горных пород. Весьма важным является их последующее изменение в результате выветривания, скорость и интенсивность которого в значительной мере определяются особенностями минералогического состава.

Так, известно, что одним из наиболее устойчивых минералов к выветриванию является кварц. Слюды же легко расслаиваются под влиянием колебаний температуры, особенно если происходит их попеременное замораживание и оттаивание. Кроме того, биотит очень легко подвергается разрушению при химическом выветривании. Трещиноватые полевые шпаты, особенно основные и Лабрадор, легко разрушаются при выветривании, в то время как их свежие разности более устойчивы к нему. Амфиболы и пироксены обычно оцениваются как устойчивые к выветриванию, а оливин — как легко разрушающийся, кстати, поэтому быстро выветриваются дуниты.

Хорошо известно, что пирит легко окисляется и в присутствии воды образует серную кислоту, тем самым ускоряя процесс разрушения других минералов в горной породе.

Однако на устойчивость магматических горных пород к выветриванию, на их прочностные и деформационные характеристики влияет не только минералогический состав, но в большей степени их структурно-текстурные особенности.

Структуры и текстуры магматических горных пород определяются их генезисом (происхождением).

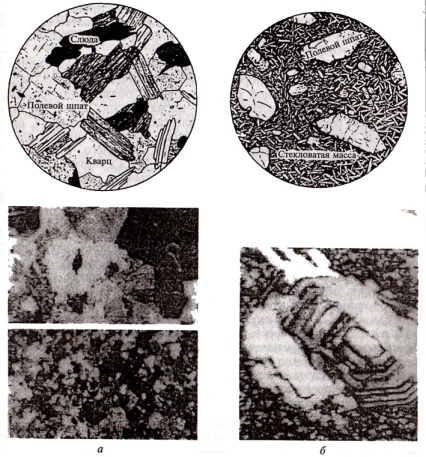

Магма это лава, поднимающаяся к земной поверхности, быстро охлаждается, вязкость ее увеличивается благодаря постепенной потере воды и газов. Это способствует формированию вулканического стекла с пелитовой или сферолитовой структурой. Последние наиболее характерны для палеотипных излившихся пород и образуются обычно при девитрификации стекла. В поверхностных условиях потоки магмы (в этом случае их называют лавовыми потоками) затвердевают сравнительно быстро, что не позволяет развиваться крупным кристаллам, и вследствие этого эффузивы обычно характеризуются афанитовой структурой (это характерно для пород с выраженной кристалличностью и стекловатых). Горные породы с подобными структурами обычно имеют высокую механическую прочность, но, как правило, излившиеся (эффузивные) породы образуются на поверхности Земли при низких давлениях и температурах при быстром охлаждении и дегазации вещества магмы. В таких условиях становится невозможной полная дифференциация; часть расплава застывает в виде аморфной массы, формируя породы неполнокристаллической структуры. Часто кристаллизация осуществляется в две фазы: медленная в глубине земной коры, когда образуются отдельные кристаллы минералов или их ассоциации, а затем быстрая на поверхности, когда происходит интенсивное остывание расплава. В этом случае образуется неравномерно-кристаллическая (порфировая) структура. Наличие газов в застывающей на поверхности магме определяет повышенную пористость эффузивных пород.

Вулканические породы обладаютдовольно частопузырчатой текстурой. Указанные эффузивы обычно усеяны газовыми пузырьками различной формы: миндалевидной, округлой, эллипсовидной. Пузырчатая текстура придает некоторым туфам Армении пористость до 60 % и снижает их плотность до 0,9—0,95 г/см3.

Довольно часто пустоты в вулканических породах выполнены вторичными минералами, тем самым сообщая им так называемую миндалевидную, или миндалекаменнуютекстуру. Прочность таких пород резко повышается, но в силу своей неоднородности они все-таки уступают массивным разностям (это можно проследить на примере базальтов).

Очень похожее влияние на свойства вулканогенных пород оказывает порфировая структура, при которой крупные отдельные минералы или крупные совокупности нескольких минералов погружены в тонкозернистую или стекловатую массу минерала, слагающего породу. Порфировая структура не обязательна, хотя и характерна для эффузивов. Она свойственна для лайковых пород и иногда для пород мелких интрузий.

Вулканические и вулканокластические породы образуются при вулканических извержениях как на континентах, так и в морских бассейнах. Расплав магмы быстро остывает, и в то же время происходит процесс интенсивной потери растворенных газов и паров. Это ведет к образованию вулканических стекол, скрытокристаллических высокопористых пород типа пемзы, а также специфических рыхлых вулканических пород.

Структуры и текстуры глубинных пород существенно иные. Магматический расплав в глубинах Земли в среде ранее образованных пород кристаллизуется постепенно под влиянием высокого давления в условиях медленного охлаждения и деятельного участия присутствующих летучих веществ, растворенных паров и газов. Минеральные зерна постепенно формируют специфические структуры и текстуры глубинных пород. Наиболее характерной особенностью интрузивных образований является полнокристаллическая относительно крупная и равномерно-зернистая структура.Встречено и описано значительное количество ее разновидностей. При инженерно-геологической оценке породы большое значение имеет размер зерен, так как мелкозернистые породы более прочны и устойчивы к выветриванию, нежели крупнозернистые.

Установлено, что минералы кристаллизуются в определенной последовательности, в зависимости от химического состава исходной магмы (основная и кислая), температуры плавления и т.д.

Основная магма кристаллизуется в следующей последовательности: оливин — пироксены-амфиболы — биотит — калиевый полевой шпат — мусковит — кварц; кислая магма: анортит — плагиоклазы — калиевый полевой шпат — мусковит — кварц.

Жильные породы образуются при кристаллизации магмы в трещинах горных пород, зачастую с интенсивным гидротермальным воздействием.

В данных условиях кристаллизация обычно происходит при сложной дифференциации вещества магмы, что является еще одним обстоятельством, приводящим к формированию полнокристаллической структуры.

Одной из наиболее важных характеристик, определяющих свойства магматических пород, является химический состав, формирующий в значительной мере их облик и обязательно минеральный состав. При классификации магматических пород по химическому составу используются данные о содержании в них диоксида кремния — SiO2 (в % по массе): выделяют породы ультракислого (>75 %), кислого (65—75 %), среднего(55—65 %), основного (45—55 %) и ультраосновного (<45 %) состава, для которых характерны вполне определенные главные породообразующие минералы или их ассоциации.

Все магматические горные породы имеют с точки зрения использования их в строительстве достаточно много общего между собой (так общность физико-механических характеристик, в частности, обусловлена наличием практически у всех магматических пород жестких кристаллизационных связей между зернами минералов, возникающими в процессе формирования породы). Вследствие этого все магматические горные породы имеют высокую прочность, значительно превышающую нагрузки, известные и возможные в инженерно-строительной практике, нерастворимые в воде и практически водонепроницаемые в сохранном виде. Благодаря этому они широко используются в качестве оснований сооружений, особенно ответственных и уникальных, поэтому более 30 % всех высоких плотин на Земле построено на магматических горных породах.

Тем не менее, существует ряд обстоятельств, которые приводят к осложнениям при строительстве на изверженных породах. Это, во-первых, их трещиноватость и выветрелость, которые для различных типов пород проявляются в разной степени и достаточно своеобразно. Во-вторых, чрезвычайно широкий диапазон изменений показателей физико-механических и деформационных свойств горных пород в зависимости от их состава и структуры, хотя и при высоких абсолютных значениях отдельных показателей. В качестве примера остановимся на характеристике плотности интрузивных и древних эффузивных пород. Она, естественно, определяется их химическим и минералогическим составом: у сиенита - 2,62 г/см3, диорита - 2,8 г/см3 , габбро - 2,95 г/см3, перидотита — 3,2 г/см3, липарита —2,1 г/см3, диабаза —2,85 г/см3. Плотность обычно возрастает вместе с уменьшением кислотности породы, т. е. со сменой легких минералов относительно более тяжелыми. Для современных эффузивных пород плотность в большей степени определяется структурно-текстурными особенностями, в несколько меньшей степени — химико-минеральными характеристиками. Кроме того, любые вторичные изменения горных пород значительно влияют на физико-механические параметры, например, в общем случае хлоритизация (т. е. замещение некоторых минералов хлоритом) магматических пород вызывает снижение их плотности, модуля упругости, прочности, что достаточно четко фиксируется геофизическими методами по скорости распространения в них упругих волн (рис. 17).

Рис. 17. Типы структур магматических пород: а — глубинная порода с зернистой структурой; б — излившаяся порода с порфировой структурой (шлифы и электронно-макроскопические снимки)

В общем, в зонах преобразования магматических горных пород, будь то интенсивное выветривание, складкообразование или образование разрывов, трещин, других деформаций при тектонических движениях, землетрясениях или вулканизме, иных еще более интенсивных изменениях, включая антропогенное воздействие, происходит существенное изменение, переформирование состава и структуры изверженных горных пород, а это, естественно, влечет за собой заметное увеличение их пористости и трещиноватости, уменьшение плотности, снижение прочности, повышение деформативности, водопроницаемости, т. е. значительно ухудшает их инженерно-строительные характеристики.

Классификация магматических пород, кроме деления их на глубинные и излившиеся, основана на содержании в них кремнезема в пересчете на SiO2 (табл. 5).

| Состав пород | Породы | ||

| содержание диоксида SiO2, (%) | минералы | глубинные | тлившиеся (аналоги глубинных) |

| Кислые породы (75-65) | Кварц, полевые шпаты (чаще ортоклаз), слюды | Граниты | Кварцевый порфир, липарит |

| Средние породы (65-52) | Полевые шпаты (чаше ортоклаз), роговая обманка, биотит | Сиениты | Ортоклазовый порфир, трахит |

| Плагиоклазы, роговая обманка, авгит, биотит | Диориты | Порфирит, андезит | |

| Основные породы (52-40) | Плагиоклазы (чаще Лабрадор), авгит, иногда оливин | Габбро | Диабаз, базальт |

| Ультраосновные породы (менее 40) | Авгит | Пироксениты | — |

| Авгит, оливин, рудные минералы | Перидотиты | — | |

| Оливин, рудные минералы | Дуниты | — |

Таблица 5

Разделение магматических пород по SiO2 имеет практическое значение. Так, с уменьшением SiO2 в глубинных породах возрастает плотность, понижается температура плавления, породы лучше поддаются полировке, окраска их становится темнее.

В составе магматических пород основное место занимают полевые шпаты, амфиболы, пироксены, кварц и слюды. В наиболее древних породах могут присутствовать вторичные минералы (карбонаты, глинистые), которые возникают в процессе выветривания из первичных минералов. Количество этих минералов может служить показателем степени выветрелости породы.

Свойства пород зависят от их внутреннего строения и сложения в массиве.

Структура — внутреннее строение породы, обусловленное формой, размерами, количественным соотношением ее составных частей — минералов. В магматических породах различают ряд структур, в частности: 1) зернистые, типичные для глубинных пород (рис. 18); 2) полукристаллические (совместное нахождение кристаллов и аморфного стекла); 3) стекловатые, типичные для излившихся пород (рис- 19).

Текстура (сложение) характеризует пространственное расположение частей породы в ее объеме, «рисунок» породы. Для магматических пород характерны следующие текстуры: 1) массивная — равномерное, плотное расположение минералов; 2) полосчатая — чередование в породе участков различного минерального состава или различной структуры; 3) шлаковая — порода, содержащая видимые глазом пустоты.

Отдельности.При остывании магмы в связи с изменением объема в породах возникают тончайшие трещины, которые разбивают массив на отдельные участки (формы). В зависимости от системы расположения трещин возникают отдельности: столбчатая (базальт), глыбовая (гранит), шаровая (диабаз) и др.

Строительные свойствамагматических пород высокие. Это объясняется их минеральным составом и жесткими кристаллизационными связями в структурах. Наибольшей прочностью отличаются мелко- и равномерно-зернистые структуры.

При оценке качества следует отдавать предпочтение массивной текстуре. Полосчатое сложение и отдельности облегчают разработку, но в целом снижают качество породы. Трещиноватость пород сокращает количество выпускаемой каменной продукции, обусловливает фильтрацию подземных вод.

Рис. 18. Гранит — глубиннаязернистая порода.

Рис. 18. Гранит — глубиннаязернистая порода.

Рис. 19. Базальт — излившаяся стекловатая порода.

Рис. 19. Базальт — излившаяся стекловатая порода.

В России магматические породы широко распространены в сорных районах (Урал, Кавказ и др.), а также в Карелии, Сибири и т. д.

| <== предыдущая страница | | | следующая страница ==> |

| Тема 2.3 Надежность конденсаторов | | | Характеристика групп магматических пород |

Дата добавления: 2015-06-30; просмотров: 753; Нарушение авторских прав

Мы поможем в написании ваших работ!