Главная страница Случайная лекция

Мы поможем в написании ваших работ!

Порталы:

БиологияВойнаГеографияИнформатикаИскусствоИсторияКультураЛингвистикаМатематикаМедицинаОхрана трудаПолитикаПравоПсихологияРелигияТехникаФизикаФилософияЭкономика

Мы поможем в написании ваших работ!

Определение периода собственных колебаний аппарата

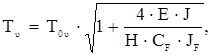

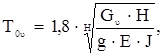

Для аппаратов постоянного сечения период собственных колебаний Т, [с] определяется для трех условий работы по формуле

(5.20)

(5.20)

где

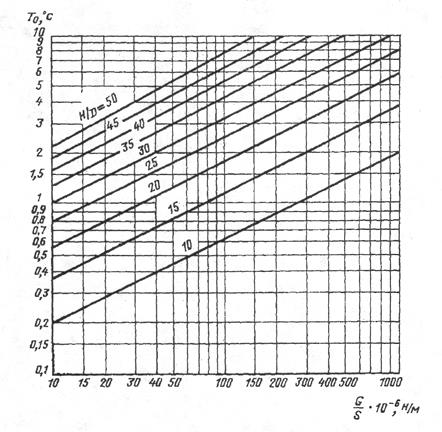

(5.21)

(5.21)

или по рисунку 5.3.

|

Рисунок 5.3. – период колебаний Т0

Для различных условий работы (υ = 1, 2, 3) в формуле (5.20) и (5.21) вместо индекса υ подставляются соответственно 1, 2, 3.

В формулах (5.20) и (5.21)

Е – модуль упругости материала колонны при расчетной температуре tR, Н/м2 (при υ = 1, tR ≥ tраб, и Е = Еt; при υ = 2, υ = 3 tR=200С и Е=Е20);

J – момент инерции верхнего основного сечения аппарата относительно центральной оси, м4;

Н-высота колонны, м;

СF – коэффициент неравномерности сжатия грунта, определяется по данным инженерной геологии, при отсутствии таких данных выбирается в зависимости от плотности грунтов по таблице 5.5.

JF – минимальный момент инерции подошвы фундамента, м4;

Gυ – общий вес колонны для соответствующих условий работы аппарата (υ = 1, 2, 3), Н.

Таблица 5.5 – Коэффициент неравномерности сжатия грунта

| Грунт | Коэффициент неравномерности сжатия грунта GF, Н/м3 |

| Слабые грунты (материалы и шлам в пластичном состоянии, пылевой песок в состоянии средней плотности) |

|

| Грунты средней плотности (материалы и шлам на границе течения, песок в состоянии средней плотности) |

|

| Плотные грунты (твердый глинистый шлам, гравий и гравийный песок, плотный лесс) |

|

| Скальные грунты |

|

Примечание.

Данные, приведенные в таблице, относятся к опорной площади более 10м2. При меньшей площади значения, указанные в таблице, необходимо умножить на  , где АF – площадь бетонного фундамента, м2. , где АF – площадь бетонного фундамента, м2.

|

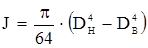

Момент инерции верхнего основного сечения аппарата относительно центральной оси рассчитывается по формуле

(5.22)

(5.22)

где Dн - наружный диаметр аппарата, м;

DВ - внутренний диаметр аппарата, м.

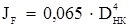

Если точные размеры фундамента неизвестны, то минимальный момент инерции подошвы фундамента можно принять равным

(5.23)

(5.23)

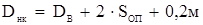

где Dнк – наружный диаметр фундаментного кольца аппарата, который рассчитывается по формуле

(5.24)

(5.24)

где SОП = SК - толщина опорной обечайки, м

SК - толщина стенки корпуса колонны, м.

При отсутствии данных о фундаменте в первом приближении допускается принимать Т=Т0.

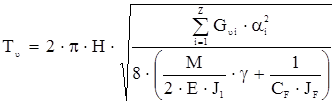

5.5.2. Период собственных колебаний аппарата переменного сечения определяется для  по формуле

по формуле

(5.25)

(5.25)

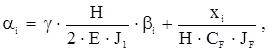

где  - относительное перемещение центра тяжести i-го участка, рассчитывается по формуле

- относительное перемещение центра тяжести i-го участка, рассчитывается по формуле

(5.26)

(5.26)

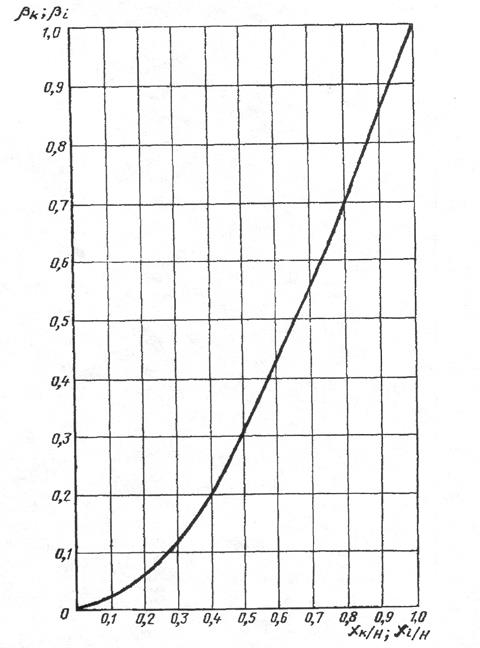

где  - коэффициент, определяемый по рисунку 5.4 в зависимости от соотношения

- коэффициент, определяемый по рисунку 5.4 в зависимости от соотношения  ;

;

- Коэффициент, определяемый по формуле

- Коэффициент, определяемый по формуле

(5.27)

(5.27)

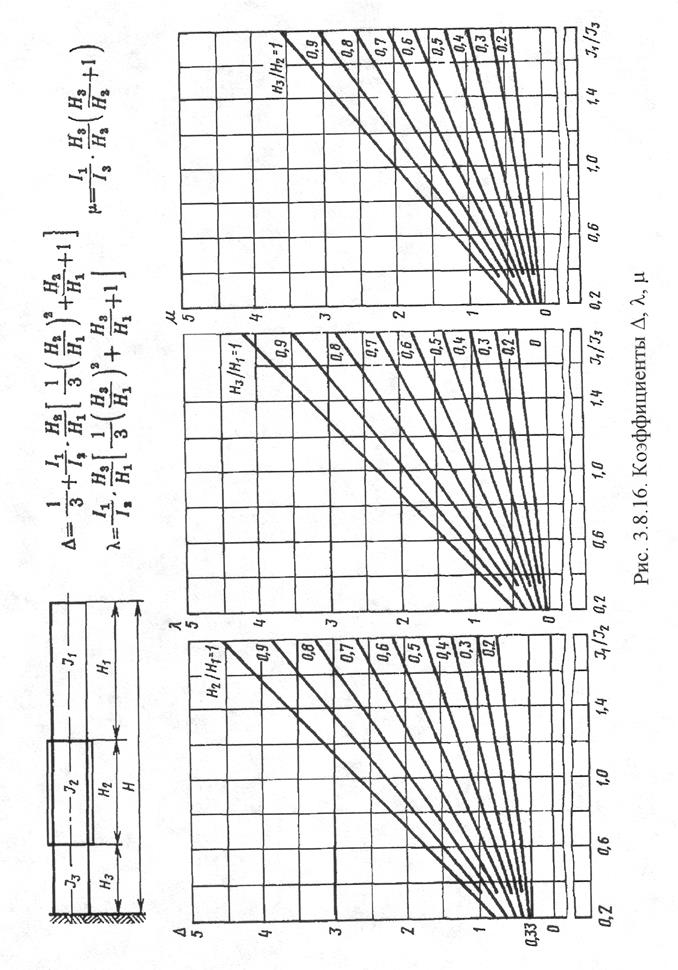

где  - коэффициенты, определяемые по рисунку 5.16 или по формулам

- коэффициенты, определяемые по рисунку 5.16 или по формулам

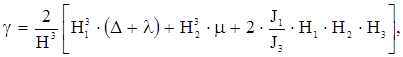

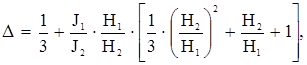

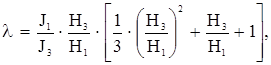

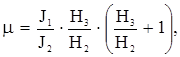

(5.28)

(5.28)

(5.29)

(5.29)

(5.30)

(5.30)

где J1, J2, J3, - моменты инерции сечений колонны, отличающихся либо диаметрами, либо толщинами стенок (смотри рисунок 5.1, в);

Н1, Н2, Н3, - высоты участков колонны с J1, J2, J3, м (смотри рисунок 5.1, в).

Для аппаратов с двумя переменными жесткостями J1 и J2 в формулах (5.28)-(5.30) следует принимать Н3=0, тогда  ; для аппаратов с одной переменной жесткостью J1 в формулах (5.28) – (5.30) следует принимать Н3=0 и Н2=0, следовательно, коэффициенты примут вид Δ=1/3, λ=0, μ=0.

; для аппаратов с одной переменной жесткостью J1 в формулах (5.28) – (5.30) следует принимать Н3=0 и Н2=0, следовательно, коэффициенты примут вид Δ=1/3, λ=0, μ=0.

|

Для различных условий работы (υ = 1, 2, 3) в формулах (5.25) вместо индекса υ подставляются соответственно 1, 2, 3; значения Gυi берутся из таблицы 5.4.

Рисунок 5.4 – Коэффициенты βк, βi

| <== предыдущая страница | | | следующая страница ==> |

| Порядок расчета | | | Определение изгибающего момента ветровой нагрузки |

Дата добавления: 2015-06-30; просмотров: 305; Нарушение авторских прав

Мы поможем в написании ваших работ!