Главная страница Случайная лекция

Мы поможем в написании ваших работ!

Порталы:

БиологияВойнаГеографияИнформатикаИскусствоИсторияКультураЛингвистикаМатематикаМедицинаОхрана трудаПолитикаПравоПсихологияРелигияТехникаФизикаФилософияЭкономика

Мы поможем в написании ваших работ!

ВРАЩЕНИЕ ЛУНЫ

"Electrical Experimente", апрель, 1919 г.

С момента появления моей статьи, озаглавленной «Знаменитые научные заблуждения», в февральском номере вашего журнала я получил несколько писем с критикой моих взглядов относительно осевого вращения Луны. Я отчасти ответил на них, опубликовав свое понимание вопроса в «New York Tribune» от 23 февраля, что дает мне возможность ссылаться на эту публикацию.

В номере от 2 февраля г-н Шарль Е. Маньер, комментируя мою статью, которая появилась в «Tribune» 26 января, выражает настойчивое желание узнать мое определение осевого вращения.

Я считал, что достаточно конкретно высказался по этому вопросу, о чем можно судить по следующей фразе: «Безошибочным критерием вращения массы материального тела является тем не менее наличие энергии движения. Луна не обладает такой кинетической энергией». Этим я хотел сказать, что осевое вращение есть не просто вращение на оси, согласно бесстрастному словарному определению, но круговое движение в истинном физическом смысле, то есть такое движение, при котором половина произведения массы на квадрат скорости есть определенная и положительная величина. Луна является телом почти сферической формы с радиусом около 1.085,5 мили, из чего я вывожу ее объем, равный приблизительно 5.300.216.300 кубических миль. Поскольку ее средняя плотность равна 3,27, то один кубический фут образующего ее вещества весит почти 205 фунтов. Общий вес спутника, соответственно, составляет около 79.969.000.000.000.000.000, а его масса 2.483.500.000.000.000.000 земных коротких тонн. Если допустить, что Луна всё же вращается в физическом смысле слова на своей оси, она должна совершать один оборот за 27 суток 7 часов 43 минуты и 11 секунд, или за 2.360.591 секунду. Если, в соответствии с математическими законами, мы представим себе однородную массу, сосредоточенную на расстоянии от центра, равном двум пятым радиуса, тогда расчетная скорость вращения составит 3,04 фута в секунду, при которой шар был бы носителем 11.474.000.000.000.000.000 коротких футо-тонн энергии, достаточной для выработки 1.000.000.000 лошадиных сил за период, равный 1.323 годам. Так вот, я полагаю, что этой лунной энергии не хватит для обеспечения работы тонкого часового механизма.

В научных трудах по астрономии обычно выдвигается такой аргумент: «Если бы лунный шар не вращался на своей оси, он бы экспонировал земле все свои стороны. Так как видно немногим более половины поверхности, она должна вращаться». Но это умозаключение ложно, поскольку оно допускает только одну альтернативу. Существует бесконечное множество осей, кроме ее собственной, на каждой из которых Луна может вращаться и по-прежнему проявлять ту же особенность.

В своей статье я утверждал, что Луна вращается вокруг оси, проходящей через центр Земли, что не совсем верно, но это не умаляет сделанных мной выводов. Хорошо известно, конечно, что два тела вращаются вокруг общего центра тяжести, который находится на расстоянии немногим более 2 899 миль от центра Земли.

В книгах по астрономии допускается еще одна ошибка в суждении об эквивалентности этого движения и движения груза, вращаемого на нити и в праще. Во-первых, есть существенное различие между этими двумя способами, хотя они и затрагивают один принцип механики. Если металлический шар, прикрепленный к нити, перемещается по кругу, и нить рвется, то результатом будет осевое вращение металлического снаряда, которое, несомненно, родственно по амплитуде и направлению вышеупомянутому движению. Приведем поясняющий пример: если шар перемещается по кругу на нити по часовой стрелке, совершая десять оборотов в секунду, то, когда он отлетит, будет вращаться на своей оси со скоростью десять оборотов в секунду также в направлении часовой стрелки. совершенно иная ситуация, когда шар выбрасывается из пращи. В этом случае ему сообщается значительно более быстрое вращение в противоположном направлении. В перемещении Луны нет подлинной аналогии с этими вращениями. Если бы гравитационная нить, так сказать, порвалась, спутник отлетел бы по касательной без малейшего отклонения или вращения, ввиду того, что ось не обладает моментом вращения и, следовательно, какой бы то ни было тенденцией к вращательному движению.

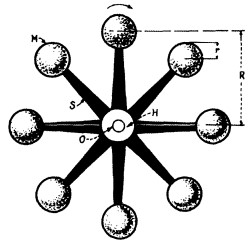

Ил. 1. Если вы всё еще считаете, что Луна вращается на своей оси, посмотрите на эту схему и внимательно проследите за последовательными положениями, которые занимает один из шаров М, вращаемых ручкой ворота. Замените ручку силой тяжести, и эта аналогия разрешит загадку вращения Луны

Г-н Маньер ошибается в своем предположении относительно того, что могло бы случиться, если бы Земля внезапно исчезла. предположим, что это могло бы произойти в тот момент, когда Луна находится в противостоянии. Тогда она продолжит движение по своей эллиптической траектории вокруг Солнца, неизменно поворачиваясь к нему той стороной, которая всегда была обращена к Земле. С другой стороны, если Земля исчезла в момент наибольшего кажущегося сближения, Луна понемногу начнет поворачиваться на 180° и после нескольких раскачиваний развернется опять той же самой стороной к солнцу. В обоих случаях не произойдет никаких периодических изменений, будет вечный день на стороне, обращенной к светилу, и вечная ночь на обратной стороне.

Некоторые доводы, выдвигаемые журналистами, изобретательны и немало курьезны. Однако ни один довод не является обоснованным.

Один из авторов представляет Землю в центре круговой орбитальной плоскости со стационарно прикрепленной к периферийной области дискообразной Луной, которая находится во фрикционном или редукторном сцеплении с другим диском того же диаметра, вращающимся на стержне, выступающем из плеча рычага, совершенно независимого от планетарной системы. При этом плечо постоянно удерживается параллельным себе, а поворотный диск, конечно, установлен таким образом, чтобы вращаться на своей оси, когда вращается орбитальная плоскость. Этот привод широко известен, и вращение поворотного диска является таким же очевидным фактором, как вращение орбитальной плоскости. Но Луна в этой модели вращается лишь вокруг центра системы без малейшего углового смещения на своей собственной оси. Это так же верно и для колеса телеги, на которое ссылается этот автор. До тех пор пока оно катится по поверхности Земли, оно поворачивается на оси в истинном физическом смысле. Так как одна из его спиц всегда находится в перпендикулярном положении, колесо по-прежнему вращается вокруг центра Земли, но осевое вращение не имеет места. Те, кто думает, что оно всё-таки происходит, впадают в заблуждение.

Очевидная ошибка заложена в следующем малопонятном рассуждении. Предположим, что орбитальная плоскость постепенно сжимается, так что в конце концов центры Земли и спутника совпадут, когда последний будет вращаться одновременно вокруг своей собственной и земной оси. Мы можем уменьшить землю до геометрической точки, а расстояние между двумя планетами до радиуса луны, не затрагивая систему в принципе, но дальнейшее уменьшение расстояния явно абсурдно и не имеет смысла для обсуждения.

Во всех полученных мной корреспонденциях, хотя и отличающихся манерой изложения, последовательные изменения положения в пространстве ошибочно принимаются за осевое вращение. Так, например, категорическое опровержение моих идей находят в высказывании по поводу того, что луна экспонирует все стороны другим планетам! Она, конечно, вращается, но ни один из кажущихся признаков не доказывает, что она вращается на своей оси. Даже известный эксперимент с маятником Фуко, несмотря на то что он обнаруживает явление, подобное имеющему место на нашем шаре, демонстрирует лишь движение спутника вокруг некой оси. Выдвинутая мной точка зрения основана не на теории, а на фактах, доказуемых с помощью эксперимента. Это не вопрос дефиниции, каким его хотят видеть. Масса, вращающаяся на своей оси, должна обладать кинетической энергией. Если ее нет, нет и осевого вращения, вопреки всем внешним признакам обратного.

Несколько несложных суждений, основанных на авторитетных законах механики, помогут внести ясность в этот вопрос. Рассмотрим сначала случай с двумя равными грузами wи w1(ил. 2), вращающимися, как показано, вокруг центра О на нити s. допустим, что последняя рвется в точке а, тогда оба груза отлетят по касательным к окружностям их вращения вокруг неподвижного тела и, приобретя иные скорости, будут вращаться вокруг их общего центра тяжести о. Если грузы совершают пи оборотов в секунду, то скорость внешнего и внутреннего груза будет равна, соответственно, V = 2л (R + r) nи V1 = 2n(R- r) n,а разность V-V1 = 4лrп будет определяться длиной круговой траектории внешнего груза. Однако ввиду того, что будет происходить выравнивание скоростей, пока не будет достигнуто среднее значение, мы будем иметь  , гдеN – количество оборотов в секунду, совершаемых грузами вокруг их центра тяжести. тогда, очевидно, грузы продолжат вращаться с присущей им скоростью и в том же направлении. Я твердо знаю, что это так по результатам экспериментов. Отсюда также следует, что шар, как показано на иллюстрации, будет вести себя подобным же образом, так как две полусферические массы могут быть сконцентрированы на своих центрах тяжести т и т1 соответственно, что произойдет на расстоянии от центра О, равном 3/8r.

, гдеN – количество оборотов в секунду, совершаемых грузами вокруг их центра тяжести. тогда, очевидно, грузы продолжат вращаться с присущей им скоростью и в том же направлении. Я твердо знаю, что это так по результатам экспериментов. Отсюда также следует, что шар, как показано на иллюстрации, будет вести себя подобным же образом, так как две полусферические массы могут быть сконцентрированы на своих центрах тяжести т и т1 соответственно, что произойдет на расстоянии от центра О, равном 3/8r.

Разобравшись в этом, представьте себе ряд шаров М, поддерживаемых спицами S,которые расходятся лучами из ступицы Н в количестве, указанном на иллюстрации 1, и пусть это устройство вращается, совершая nоборотов в секунду вокруг центра О на подшипниках качения. Потребуется определенное количество работы для доведения конструкции до заданной скорости, когда станет ясно, что она равна половине произведения масс на квадрат тангенциальной скорости. Тогда, если истина в том, что Луна вращается на своей оси, это должно быть справедливо для каждого из шаров, так как они вращаются точно так же. следовательно, пока система разгоняется до заданной скорости, энергия должна затрачиваться на осевое вращение шаров. Пусть М — масса одного из них, a R — радиус вращения по кругу, тогда энергия вращения будет равна Е= 1/2 М (2лRп)2.Поскольку, согласно распространенному мнению, за один оборот колеса каждый шар делает один оборот на своей оси, энергия осевого вращения каждого шара будет равна е = 1/2 М (2лr1n)2,где r1 —радиус вращательного движения вокруг оси, равный 0,6325 r. Мы можем иметь шары любой желаемой величины и добиться того, чтобы есоставляла значительный процент от Е, и всё же, что доказано экспериментально, каждый из вращающихся шаров содержит лишь энергиюЕ, и абсолютно никакой энергии не расходуется на мнимое осевое вращение, которое, следовательно, является совершенно иллюзорным. Здесь, однако, можно констатировать нечто еще

Ил. 2. Схема вращения грузов, отбрасываемых центробежной силой

более занятное. Как я ранее уже указывал, отлетающий шар будет вращаться со скоростью колеса и в том же направлении. Но это вихревое (турбулентное) движение, в отличие от движения пули, ни прибавляет, ни убавляет энергии поступательного движения, которая в точности равна работе, затраченной на сообщение массе экспериментальной скорости.

Из вышесказанного следует, что для того, чтобы совершить один физический оборот на своей оси, Луна должна иметь угловую скорость, вдвое превышающую присущую ей, и тогда она могла бы иметь количество аккумулированной энергии, как я указывал в вышеупомянутом письме в «New York Tribune», при условии, что радиус вращательного движения составляет 2/5 радиуса тела. Конечно, это вызывает сомнения, так как распределение плотности во внутреннем пространстве неизвестно. Но из характера перемещения спутника можно с уверенностью сделать вывод, что он лишен кинетической энергии на своей оси. Если разделить спутник надвое плоскостью, тангенциальной к орбите, при этом массы двух половин инверсны, как и расстояния от их центров тяжести до центра Земли, и, следовательно, если бы последняя вдруг исчезла, то никакого осевого вращения, как это имеет место в случае с отбрасываемым грузом, не последует.

___________________________________________________

II. ОШИБОЧНОСТЬ ОСТРОКОНЕЧНОГО МОЛНИЕОТВОДА ФРАНКЛИНА

Проявление атмосферного электричества с давних пор было одним из самых удивительных зрелищ, которые дано наблюдать человеку. грандиозность и мощь наполняли его благоговейным страхом и суевериями. В течение многих столетий он объяснял молнию проявлением богоподобных и сверхъестественных сил, а ее назначение в системе нашей Вселенной оставалось для него неведомым. теперь мы знаем, что вода в океане испаряется под воздействием Солнца и остается в атмосфере в виде тонкой суспензии, что она переносится в отдаленные регионы земного шара, где силы электрического взаимодействия активизируются и нарушают неустойчивый баланс, вызывая выпадение осадков, поддерживая таким образом всю органическую жизнь. Есть все основания надеяться, что в скором времени человек сможет управлять этим животворным потоком воды и благодаря этому решить многие насущные проблемы своего существования.

Атмосферное электричество пробудило к себе особый интерес во времена Франклина. Фарадей еще не объявил о своих эпохальных открытиях в области магнитной индукции, но машины статического трения уже повсеместно применялись в физических лабораториях. Вместе с тем Франклин с его могучим интеллектом сделал огромный шаг вперед, придя к заключению, что статическое электричество и атмосферное электричество идентичны. С современной точки зрения для нас это умозаключение вполне очевидно, но в его время одна лишь мысль об этом была на грани богохульства. Он исследовал это явление и доказал, что если они имеют одну природу, то из облаков можно извлекать их заряд точно так же, как из шарового разрядника электростатической машины, и в 1749 году в научной статье наметил в общих чертах, как можно разрядить такое облако с помощью остроконечных металлических стержней.

Первые испытания провел во Франции Долибран, а сам франклин в июне 1752 года впервые получил искровой разряд, используя змейковый аэростат. Когда в наше время такие атмосферные разряды сказываются на работе нашей радиостанции, мы испытываем досаду и надеемся, что они прекратятся, но для человека, открывшего их, они принесли слезы радости.

Тросовый молниеотвод в его классическом виде был изобретен Бенджамином Франклином в 1755 году, он сразу же получил признание. однако, как обычно бывает, его достоинства нередко преувеличивались. Так, например, вполне серьезно утверждалось, что в городе Пиатермарицбурге (столица провинции Натай в Южной Африке) не случилось ни одного удара молнии после установки остроконечных стержней, хотя грозы происходили с такой же частотой, как и ранее. Опыт доказывает, что истина как раз в обратном. На современный город, такой как Нью-Йорк, ощетинившийся бесчисленными заостренными наконечниками и шпилями, хорошо заземленными, приходится значительно больше молний, чем на эквивалентную территорию в сельской местности. Статистические данные, тщательно собираемые и периодически публикуемые, доказывают, что опасность, исходящая от молнии, для имущества и жизни человека снизилась до нескольких процентов благодаря изобретению Франклина, но ущерб от пожаров тем не менее ежегодно возрастает, достигая нескольких миллионов долларов. Поразительно, что это устройство, повсеместно применяемое в течение более полутора веков, как оказалось, содержит грубую ошибку в проектировании и конструкции, что снижает его полезное действие и может даже сделать его применение опасным при определенных условиях.

Для пояснения этого любопытного обстоятельства я позволю себе сослаться на иллюстрацию 3, в которой s — металлическая сфера с радиусом r, подобная емкостному терминалу электростатической машины, снабженная остроконечным выводом длиной h. Известно, что последний обладает свойством быстро рассеивать аккумулированный заряд в атмосферу. Чтобы разобраться в механизме этого действия в свете сегодняшнего знания, мы можем уподобить электрический потенциал температуре. Представим, что сфера s нагрета до температурыТ и что вывод, или металлический стержень, является превосходным проводником теплоты, так что его крайняя точка имеет ту же самую температуру Т. Тогда, если другая сфера с большим радиусом r1 вращается вокруг первой и имеет температуру Т1по контуру, очевидно, что между оконечностью стержня и окружающей средой возникнет разность температур, равная Т-Т1 что обусловит отток теплоты. Конечно, если бы нагретая сфера не влияла на окружающую среду, эта разность температур была бы большей, и выделялось бы больше теплоты. В точности то же самое происходит в электрической схеме. Пусть qозначает количество заряда, тогда сфера, а вследствие ее высокой проводимости и стержень будут иметь потенциал q/r.

Ил. 3. Схема, с помощью которой автор демонстрирует ошибку в конструкции остроконечного молниеотвода Франклина и логически доказывает, что заряженную сферу можно, для наглядности, рассматривать как нагретую до высокой температуры, тепловая энергия которой свободно выделяется с заданной интенсивностью

Потенциал среды вокруг острия стержня составит  и, следовательно, их разность будет равна

и, следовательно, их разность будет равна  .

.

Теперь допустим, что применена сфера 5 с гораздо большим радиусом R = nr и с зарядом Q, тогда, по аналогии, разность потенциалов будет равна  .

.

Согласно элементарным законам электростатики потенциалы двух сфер s и S будут равны, если Q = nq, и в таком случае

.

.

Таким образом, разность потенциалов между острием стержня и окружающей его средой будет меньше в пропорции  , когда используется большая сфера.

, когда используется большая сфера.

В ходе многих научных проверок и опытов это важное наблюдение не принималось во внимание, что в результате привело к серьезным заблуждениям. Его значение состоит в том, что свойства заостренного стержня полностью зависят от линейных размеров электризуемого тела. Свойство стержня отдавать заряд может быть полностью утрачено, если последний будет очень большим. По этой причине все заостренные концы и выступы на поверхности проводника таких огромных размеров, как Земля, были бы совершенно бесполезны, если бы не иные факторы. Пояснения по этому поводу будут даны со ссылкой на иллюстрацию 4, в которой наш мастер импрессионизма наглядно демонстрирует высказывание Франклина о том, что его стержень извлекает электричество из облаков. Если бы Земля не была окружена атмосферой, которая обычно имеет противоположный заряд, она бы вела себя, несмотря на все неровности поверхности, подобно отполированному шару. Но по причине наэлектризованности воздушных масс и облаков отдача электричества в значительной степени снижается. Таким образом, на иллюстрации 4 мы видим, что положительный заряд облака взаимодействует с эквивалентным разноименным зарядом в Земле, плотность которого на поверхности последней уменьшается с кубом расстояния от статического центра облака. Тогда кистевой электрический разряд образуется на конце стержня, и совершаются действия, которые прогнозировал Франклин. Кроме того, происходит ионизация окружающего воздушного пространства, оно становится проводником, и в итоге молния может поразить здание или какой-либо другой близлежащий объект. эффективность остроконечного молниеотвода, по замыслу Франклина, состояла в рассеивании заряда, но на деле оказалось не так. Точные замеры показывают, что пройдет немало лет, прежде чем электричество, аккумулированное в одном облаке средней величины, будет отведено или нейтрализовано посредством такого молниеотвода. Заземленный стержень способен сделать безвредным большинство получаемых им ударов молнии, впрочем, время от времени заряд уходит в сторону и причиняет ущерб. Однако на что очень важно обратить внимание: он провоцирует возникновение опасных и рискованных моментов вследствие ошибки, заложенной в его конструкции. Заостренный конец, считавшийся полезным и совершенно необходимым для его функционирования, является в действительности недостатком, значительно принижающим утилитарное значение устройства. Я построил значительно улучшенный образец грозозащитного разрядника, для которого характерно применение терминала значительной площади и большого радиуса кривизны, что делает невозможной чрезмерную плотность заряда и ионизацию воздушной массы*.

* Обратитесь к октябрьскому номеру этого журнала за 1918 год, где дано подробное, снабженное иллюстрациями описание нового образца молниеотвода Теслы без заостренного вывода.

Ил. 4.Рисунок остроконечного молниеотвода франклина, которым Тесла доказывает, что такой заостренный вывод, как правило, не смог бы и за многие годы извлечь электричество из одногоединственного облака

Такие грозозащитные разрядники действуют как квазирепелленты и до настоящего времени ни разу не были пробиты, несмотря на то, что подвергаются этой опасности в течение долгого времени. Их безопасность доказана экспериментально, и они значительно превосходят в этом качестве изобретение Франклина. Их применение может сберечь ежегодно утрачиваемое имущество стоимостью миллионы долларов.

III. СТРАННОЕ НЕДОРАЗУМЕНИЕ В ОБЛАСТИ РАДИОСВЯЗИ

Для массового сознания это сенсационное достижение создает впечатление одного-единственного открытия, но в действительности это метод, успешное применение которого несет в себе использование огромного количества открытий и усовершенствований. Я представлял себе это достижение именно в таком свете, когда брался за решение проблем в области беспроводной связи, и именно благодаря этому обстоятельству мое понимание основных принципов этого метода не вызывало сомнений с самого начала.

В процессе работы над асинхронными электродвигателями у меня возникло желание испытать их на большой скорости, и с этой целью мною сконструированы генераторы переменного тока сравнительно высоких частот. Вскоре поразительные свойства токов захватили всё мое внимание, и в 1899 году я приступил к систематическому исследованию их характеристик и возможностей применения на практике. Первым доставившим радость результатом моих усилий в этом направлении была передача электрической энергии по единственному проводу без обратного, о чем рассказывал в своих лекциях и выступлениях перед несколькими научными обществами здесь и за границей в 1891 и 1892 годах. В этот период, когда я работал с колебательными преобразователями и генераторами на частотах до 200.000 циклов в секунду, меня всё более стала захватывать идея использования Земли вместо провода, позволяющая полностью обходиться без проводника. Необъятность земного шара казалась непреодолимым препятствием, но после длительного изучения предмета я убедился, что это дело стоящее, и в своих лекциях перед Институтом Франклина и Национальной ассоциацией электрического освещения в начале 1893 года представил основные положения системы, какой ее себе представлял. Во второй половине того же года на Всемирной выставке в Чикаго мне посчастливилось встретиться с профессором Гельмгольцем, которому я рассказал о своем проекте, иллюстрируя его экспериментами. Пользуясь случаем, попросил выдающегося физика высказать свое мнение об осуществимости плана. Он, не колеблясь, заявил, что это практически выполнимо при условии, что я смогу довести до совершенства оборудование, способное осуществить задуманное, но довести это до конца, как он предупредил, будет чрезвычайно трудно.

Я продолжал работать с большим воодушевлением и с того дня до 1896 года продвигался вперед медленно, но неуклонно, осуществляя ряд усовершенствований, главным из которых были мой комплекс из связанных резонансных контуров и метод автоматической регулировки, ныне принятый повсеместно. Летом 1897 года лорду Кельвину случилось быть проездом в Нью-Йорке, и он оказал мне честь, посетив мою лабораторию, где я смог продемонстрировать экспериментальные доказательства в пользу своей теории беспроводной связи. То, что он увидел, явно заинтересовало его, но, тем не менее, Кельвин забраковал мой проект в категорических выражениях, квалифицируя его как нечто невозможное, как «иллюзию и западню». Я был огорчен и удивлен, поскольку предвкушал получить его поддержку. Но на следующий день он вернулся, и сложилась более благоприятная ситуация, позволившая дать пояснения успешным результатам, которых я добился, и изложить истинные, основополагающие принципы созданной мной системы. Он неожиданно заметил с явным изумлением: «Так Вы, значит, не используете волны герца?» — «Конечно, нет, — ответил я, — они являются излучениями. Никакую энергию невозможно передать с экономической выгодой на расстояние посредством всех излучений такого рода. В основе моего метода лежит истинная проводимость, которая осуществляется на самом большом расстоянии без заметных потерь». Я никогда не смогу забыть магическое превращение, произошедшее со знаменитым философом в тот момент, когда он избавился от этого ложного представления. скептик, который упорно отказывался понимать, вдруг преобразился в самого горячего приверженца. Он распрощался со мной, не только будучи полностью убежденным в научной правильности идеи, но выразил твердую уверенность в ее успехе. Излагая ему свои мысли, я прибегнул к следующим механическим аналогиям моего метода и метода, основанного на волнах Герца.

Представьте себе Землю в виде резинового шара, наполненного водой, некоторое количество которой периодически нагнетается и столько же забирается с помощью возвратно-поступательного насоса, как показано на рисунке. Если ход поршня насоса производится с интервалом более одного часа и сорока восьми минут, достаточным для прохождения импульса через всё материальное тело, шар в целом будет расширяться и сжиматься, и соответствующие движения будут сообщаться датчикам давления или подвижным клапанам с той же интенсивностью независимо от расстояния. При ускоренной работе насоса образуются более короткие волны, которые, достигнув противоположной стороны шара, могут отражаться и вызывать образование стационарных узлов и пучностей, но поскольку жидкость не поддается сжатию, ее оболочка идеально эластична, а частота колебаний не очень высока, энергия будет передаваться экономично до тех пор, пока на токоприемниках не совершится какая-либо работа, потери энергии будут очень небольшими. Хотя и в общих чертах, но это верное представление моей беспроводной системы, в которой я, тем не менее, провожу разного рода усовершенствования. Так, например, насос стал частью резонансной системы с большой силой инерции, которая чрезвычайно увеличивает интенсивность посылаемых импульсов. Приемные устройства точно так же приведены в соответствующее состояние, и таким образом, количество энергии, аккумулированной в них, в значительной степени возрастает.

Ил. 5. Созданная Теслой глобальная система передачи электрических сигналов, а также света и энергии представлена теоретически в виде аналогии для осмысления. Эксперименты Теслы с разрядами длиной сто

футов и напряжением миллионы вольт показали, что волны Герца чрезвычайно неэффективны и невосполнимы; волны Теслы восполняемы и распространяются с большой скоростью сквозь Землю. Радиоинженеры

начинают постепенно понимать, что законы распространения волн, изложенные Теслой более четверти века тому назад, в настоящее время создают реальную и перспективную основу беспроводной передачи

Ил. 5а. Умеренно разреженная электропроводящая атмосфера над изолирующим слоем

Принцип действия волн Герца является во многих отношениях полной противоположностью. Чтобы объяснить это с помощью аналогии, поршень насоса должен совершать возвратно-поступательные движения с колоссальной скоростью, и отверстие, через которое жидкость проходит в цилиндр и обратно, надо значительно уменьшить. Нет почти никакого движения жидкости, и почти вся совершаемая работа уходит в инфракрасное излучение, чрезвычайно малая часть которого используется расположенным на расстоянии потребителем. Невероятно, но факт, что сознанием некоторых способнейших специалистов с самого начала и до сих пор владеет эта нелепая идея, и дело обстоит таким образом, что подлинный беспроводной метод, основу которого я заложил в 1893 году, встречает сопротивление вот уже двадцать лет. Вот почему «радиопомехи» оказались неодолимыми, вот почему беспроводная система мало используется, и почему правительство вынуждено было вмешаться.

Мы живем на планете почти непостижимых размеров, окруженной изолирующим атмосферным слоем, поверх которого имеется разреженная и токопроводящая газообразная среда (ил. 5 а). Это ниспослано Провидением, так как если бы вся атмосфера была токопроводящей, то передача электрической энергии через естественную среду стала бы невозможной. Мои первые опыты доказали, что токи высокой частоты и очень большого напряжения без труда проходят сквозь атмосферу умеренно разреженную, так что изолирующий слой уменьшен до небольшой толщины, в чем можно убедиться при внимательном рассмотрении иллюстрации 6, на которой часть Земли и ее газообразная оболочка изображены в масштабе. Если радиус сферы равен 12 1/2 дюйма, то толщина непроводящего слоя составляет лишь 1/64 дюйма, и совершенно очевидно, что волны Герца не смогут пройти сквозь такую тонкую щель между двумя токопроводящими поверхностями на какое-либо значительное расстояние, не будучи поглощенными. Всерьез выдвигается теория, что эти излучения проходят вокруг земного шара благодаря последовательным отражениям, но чтобы доказать абсурдность этого предположения, сошлемся на иллюстрацию 7, где этот процесс представлен в виде схемы. Допустим, что рефракция отсутствует, тогда излучение, как это видно справа, будет распространяться вдоль сторон вписанного в токопроводящий газообразный пояс многоугольника, описывающего твердое тело, и длина стороны составит около четырехсот миль. Так как длина половины окружности земли равна приблизительно 12.000 миль, образуется примерно тридцать углов девиации. Коэффициент полезного действия такого рефлектора не может превышать 25 процентов, так что если бы не было других потерь передаваемой энергии, то доля регенерированной энергии измерялась бы дробью (1/4)30. Пусть передатчик излучает электромагнитные волны мощностью 1.000 киловатт. Тогда всё, что будет аккумулировано в идеальном приемнике, составит одну стопятнадцатимиллиардную часть одного ватта. В действительности, количество отражений будет гораздо больше, чем показано в левой части иллюстрации, так что по этой и иным причинам, на которых нет необходимости останавливаться, регенерируемое количество энергии будет выражаться числом, стремящимся к нулю.

Ил. 6. Чертеж сегмента Земли и ее атмосферной оболочки. Очевидно, что электромагнитные излучения не смогут пройти сквозь такой тонкий слой между двумя токопроводящими поверхностями на какое-либо значительное расстояние, не будучи поглощенными, как считает доктор Тесла, рассматривая волновую теорию эфирного пространства

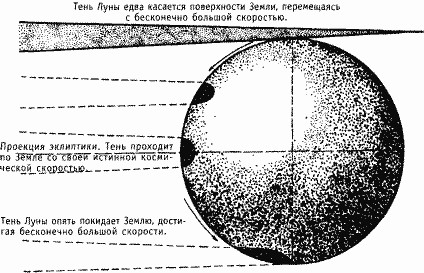

Рассмотрим теперь процесс передачи энергии, осуществляемый с применением изобретенных мной средств и методов. С этой целью обратим внимание на иллюстрацию 8, которая дает представление о характере распространения волн тока и не требует долгих объяснений. Чертеж представляет солнечное затмение с тенью Луны, чуть касающейся поверхности Земли в том месте, где расположен передатчик. Так как тень перемещается вниз, она будет охватывать поверхность Земли сначала с очень большой, а затем постепенно уменьшающейся скоростью, пока на расстоянии около 6.000 миль не достигнет своей обычной скорости в пространстве. С этого момента она будет продолжать движение с возрастающей скоростью, достигая бесконечного значения в противолежащей точке земного шара. Вряд ли требуется констатация того, что это просто иллюстрация, а не точная картина в астрономическом смысле.

Точный закон можно без труда понять, разобрав иллюстрацию 9, в которой передающий контур соединен с Землей и с антенной. Когда передатчик работает, достигается два эффекта: электромагнитные волны проходят через воздушную среду, а ток проходит сквозь Землю. Первые распространяются со скоростью света, и их энергия невозместима в цепи. Второй продолжает течь с меняющейся скоростью в зависимости от косеканса угла, который образует радиус, проведенный из любой произвольной точки на оси симметрии волн. Вначале скорость бесконечно большая, но постепенно уменьшается, до тех пор пока не будет пройдена четверть окружности, когда она сравняется со скоростью света. С этого момента вновь возрастает, становясь бесконечно большой на противоположной стороне. В идеале энергия такого тока может быть регенерирована без потерь в приемниках, настроенных соответствующим образом.

Некоторые эксперты, которые, как я считал, обладают большой эрудицией, в течение ряда лет утверждали, что мой проект передачи энергии без проводов является сущей чепухой, но надо заметить, что их высказывания с каждым днем становятся всё более осторожными.

Ил. 7. Всерьез выдвигается теория, которой пытаются убедить, что волновые колебания эфира проходят вокруг Земли благодаря последовательным отражениям, как показано на чертеже. Коэффициент полезного действия такого рефлектора не может превышать 25 процентов; при этом количество энергии, регенерируемой на расстоянии 12.000 миль, будет равно одной стопятнадцатимиллиардной части одного ватта при мощности передатчика 1.000 киловатт

Самое свежее возражение против моего метода заключается в дешевизне бензина. Эти люди жестоко заблуждаются, считая, что энергия изливается во всех направлениях и поэтому один приемник может уловить лишь незначительное ее количество. Но это далеко не так. Энергия передается только в одном направлении, от передатчика к приемнику, и никакая ее часть не теряется в каком-либо другом месте. В любой точке земного шара абсолютно реально регенерировать количество энергии, достаточное для приведения в действие самолета или прогулочного судна или освещения жилищ. Я особенно оптимистичен в отношении освещения изолированных помещений и считаю, что более экономичный и удобный способ едва ли можно изобрести. Будущее покажет, окажется ли мое предвидение столь же точным, каким оно было до сих пор.

Ил. 8. Принцип распространения тока от передатчика через Землю. Эта схема показывает, как во время солнечного затмения лунная тень проходит по Земле с переменной скоростью, ее следует рассматривать в связи с иллюстрацией 9. Тень движется вниз сначала с бесконечно большой скоростью, затем со своей истинной космической скоростью и, в конце концов, опять с бесконечно большой скоростью

Ил. 9. Электромагнитные волны, излучаемые горизонтально от вертикально расположенного проводника, подвергаются разрушительному воздействию токопроводящей поверхности Земли. Энергия не может быть регенерирована

| <== предыдущая страница | | | следующая страница ==> |

| ЗНАМЕНИТЫЕ НАУЧНЫЕ ЗАБЛУЖДЕНИЯ | | | Технические характеристики Адсорбера сероводорода |

Дата добавления: 2015-07-26; просмотров: 297; Нарушение авторских прав

Мы поможем в написании ваших работ!