Главная страница Случайная лекция

Мы поможем в написании ваших работ!

Порталы:

БиологияВойнаГеографияИнформатикаИскусствоИсторияКультураЛингвистикаМатематикаМедицинаОхрана трудаПолитикаПравоПсихологияРелигияТехникаФизикаФилософияЭкономика

Мы поможем в написании ваших работ!

Тип Саркомастигофоры (Саркожгутиконосцы)

Подцарство Простейшие

К простейшим относятся эукариотические организмы, по своим характеристикам соответствующие животным, тело которых состоит из одной клетки. Эта клетка одновременно выполняет функции всего организма. Некоторые простейшие образуют колонии. Но даже если в колониях клетки связаны друг с другом цитоплазматическими мостиками, все равно клетки остаются недифференцированными.

Клетки простейших содержат все компоненты и органоиды, свойственные обычной эукариотической клетке – это органоиды общего назначения. Кроме того, у них могут быть обнаружены и специальные органоиды, необходимые для движения (аксостиль), защиты (трихоцисты), выделения, пищеварения и т.д.

Тип Саркомастигофоры (Саркожгутиконосцы)

Класс Саркодовые (Корненожки)

Большинство животных класса – свободноживущие организмы, обитающие в морях, океанах, пресных водоемах или влажной почве. Иногда встречаются паразиты животных и человека. Характерные особенности класса:

· Передвижение с помощью выростов цитоплазмы – ложноножек (псевоподий),

· Отсутствие уплотненных оболочек и непостоянная («амебовидная») форма тела,

·  Чаще бесполое размножение путем деления.

Чаще бесполое размножение путем деления.

Представитель – амеба обыкновенная (амеба протей). Амеба часто встречается на дне пресных стоячих водоемов. Ее полупрозрачное тело размером менее 1 мм не имеет постоянной формы. Потоки цитоплазмы перемещаются внутри тела и часто вытекают за пределы клетки, образуя особые органоиды движения – псевдоподии (ложноножки). Обычно ложноножки возникают на «переднем» конце тела, цепляются за субстрат, а затем перемещаются к «заднему» концу тела, освобождая место для образования новых псевдоподий. Создается подобие шагающего движения, при котором амеба напоминает многолопастное движущееся колесо.

Питание. Если на пути амебы встречается пища – мелкие водоросли, бактерии или другие микроорганизмы, то ложноножки окружают добычу и смыкаются позади нее. Вокруг пищи образуется пузырек – пищеварительная вакуоль. Этот процесс называют фагоцитозом (поглощение твердых частиц путем прогибания мембраны). Затем с пищеварительной вакуолью сливается лизосома, доставляя туда пищеварительные ферменты. Пища переваривается, и питательные вещества поступают в цитоплазму. В теле амебы может образовываться одновременно несколько пищеварительных вакуолей, непрерывно перемещающихся в цитоплазме. Непереваренные остатки пищи выбрасываются из вакуоли в любом участке тела. Поглощение жидких веществ амебой происходит путем пиноцитоза.

Дыхание. Поглощение кислорода и выделение углекислого газа у амебы происходит через всю поверхность тела путем диффузии.

Выделение и осморегуляция. Образующиеся продукты обмена веществ удаляются у амебы через цитоплазматическую мембрану.

У пресноводных простейших за счет разности осмотического давления внутри клетки и снаружи ее (гипотоническая среда) вода постоянно проникает внутрь тела через мембрану. От ее излишков животные избавляются с помощью сократительных вакуолей. У амебы чаще всего одна сократительная вакуоль, которая растет, наполняясь лишней водой, а при достижении определенного объема выливает свое содержимое наружу в любом участке тела. Сразу после этого в клетке образуется новая сократительная вакуоль. Таким образом, сократительная вакуоль выполняет функцию осморегуляции – поддержания водно-солевого равновесия. Также эта структура необходима для газообмена и выделения продуктов обмена веществ.

У морских и паразитических простейших сократительные вакуоли не встречаются, поскольку они живут в гипертонической и изотонических средах соответственно.

Размножение происходит с помощью деления митозом.

Инцистирование. При неблагоприятных условиях амебы выделяют вокруг себя плотную оболочку и превращаются в цисту. В таком состоянии они хорошо переносят высыхание, воздействие низких и высоких температур и могут переноситься на большие расстояния.

Представитель – дизентерийная амеба. Дизентерийная амеба является паразитом человека. Поселяясь в стенке кишечника, она вызывает ее изъязвление и начинает питаться эритроцитами. Развивается тяжелое заболевание – амебная дизентерия (амебиаз). Распространяется эта амеба с помощью цист, которые выводятся наружу вместе с фекалиями. При сильном заражении выводится до 300 млн цист в день. Цисты очень устойчивы и могут длительное время сохранять способность к заражению. Заражение происходит при употреблении воды и продуктов питания, содержащих цисты этой амебы.

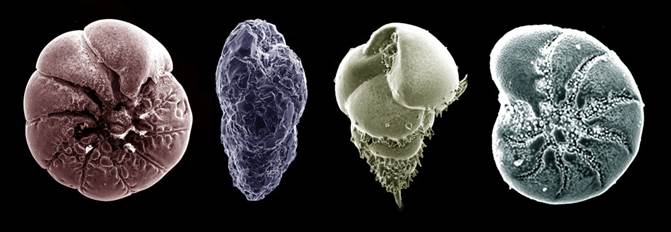

Фораминиферы – это морские раковинные корненожки. Их тело заключено в раковину, имеющую многочисленные отверстия. Через устье раковины и отверстия наружу выходят нитевидные ложноножки, образующие тончайшую ловчую сеть. Пойманная добыча (бактерии, простейшие и даже маленькие многоклеточные) перевариваются в пищеварительных вакуолях прямо в ложноножках.

Размеры раковинок варьируют от 20 мкм до 5 – 6 см. Они могут быть построены из органических веществ или из карбоната кальция. Известковые раковинки фораминифер с мелового периода мезозойской эры до нашего времени образовали на дне морей и океанов мощные, до нескольких сотен метров толщиной, осадочные породы. С течением времени эти отложения превратились в залежи мела и известняка. По раковинам ископаемых видов фораминифер можно определить возраст осадочных горных пород.

Лучевики (Раидолярии) - морские планктонные организмы. В отличие от фораминифер, радиолярии обладают внутренним скелетом причудливой формы: кубки, короны, снежинки, шары с шипами. От тела во все стороны отходят тонкие нитевидные ложноножки и скелетные иглы. Скелеты лучевиков состоят из кремнезема или сульфата стронция. Скелет помогает этим простейшим парить в толще воды и поддерживать постоянную форму тела, в том числе и на больших глубинах. Скелеты лучевиков образуют осадочные породы.

Лучевики (Раидолярии) - морские планктонные организмы. В отличие от фораминифер, радиолярии обладают внутренним скелетом причудливой формы: кубки, короны, снежинки, шары с шипами. От тела во все стороны отходят тонкие нитевидные ложноножки и скелетные иглы. Скелеты лучевиков состоят из кремнезема или сульфата стронция. Скелет помогает этим простейшим парить в толще воды и поддерживать постоянную форму тела, в том числе и на больших глубинах. Скелеты лучевиков образуют осадочные породы.

Сначала они накапливаются в виде радиолярных илов, а затем преобразуются в кремнистые породы, обладающие значительной прочностью. Из них изготовляют шлифовальные материалы, а такие породы как яшмы и халцедоны используются как полудрагоценные камни.

Класс Жгутиковые (Жгутиконосцы)

Жгутиконосцы обитают в соленых и пресных водоемах, в почве, а также организмах растений и животных. Размеры их – от 1 – 2 мкм до неск. мм. Характерные особенности класса:

· Органоиды движения – жгутики,

· Постоянная форма тела благодаря наличию плотной оболочки – пелликулы,

· Размножение чаще бесполое, с образованием спор или путем продольного деления. Реже – половое размножение.

Значение жгутиконосцев.

· Являются важным компонентом пищевых цепей. Растительные жгутиконосцы являются производителями органического вещества за счет фотосинтеза, а животные жгутиконосцы – консументы (потребители органики), а также способствуют разложению органических веществ до минеральных. Многие жгутиконосцы являются важным компонентом планктона и служат пищей для более крупных водных организмов.

· Являются важными симбионтами ряда животных. Так, у термитов в пищеварительном тракте обитают жгутиконосцы, помогающие им разлагать клетчатку.

Растительные жгутиконосцы.

Растительные жгутиконосцы.

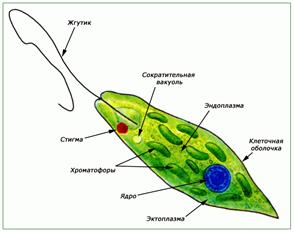

Представитель – эвглена зеленая. Она обитает в мелких стоячих пресных водоемах с большим количеством органики. Тело ее веретеновидное, длиной 0,05 мм. Форма тела постоянная, поскольку клетка покрыта плотной оболочкой – пелликулой. На переднем конце тела расположен единственный жгутик, обеспечивающий подвижность клетки. У основания жгутика располагается красное тельце – светочувствительный глазок (стигма).

По типу питания эвглена является миксотрофом, т.к. может питаться и гетеротрофно, и автотрофно. В цитоплазме клетки находятся многочисленные хлоропласты, в которых на свету происходит фотосинтез. В темноте или в мутной воде эвглена переходит к гетеротрофному питанию – поглощается органические вещества из воды с помощью клеточного рта (располагается у основания жгутика).

Функцию осморегуляции и выделения жидких продуктов обмена веществ выполняет сократительная вакуоль на переднем конце тела. Также выделение продуктов обмена веществ и газообмен происходит через всю поверхность тела.

Размножение эвглены происходит только бесполым способом путем митотического деления клетки вдоль оси. При наступлении зимы или при высыхании водоема эвглена образует цисту.

Размножение эвглены происходит только бесполым способом путем митотического деления клетки вдоль оси. При наступлении зимы или при высыхании водоема эвглена образует цисту.

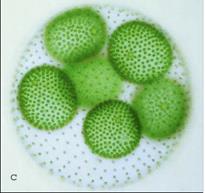

Среди растительных жгутиконосцев встречаются колониальные формы – группа одноклеточных организмов, ведущих совместный образ жизни. К ним относится вольвокс. Он представляет собой заполненный слизью шар диаметром до 1 мм. Поверхность шара образована одним слоем клеток грушевидной формы. Каждая клетка имеет два жгутика, чашевидный хроматофор, две пульсирующие вакуоли. Клетки колонии (зооиды) связаны друг с другом цитоплазматическими мостиками.

Для вольвокса характерен половой процесс, в ходе которого некоторые зооиды преобразуются в гаметы, сливаются и образуют зиготу. Зигота погружается вглубь колонии, делится и образует дочерние колонии.

Животные жгутиконосцы. В отличие от растительных жгутиконосцев, животные жгутиконосцы, как правило, являются паразитами животных и человека.

Животные жгутиконосцы. В отличие от растительных жгутиконосцев, животные жгутиконосцы, как правило, являются паразитами животных и человека.

|

Лейшмании – опасные паразиты человека, вызывающие лейшманиоз. Это внутриклеточные паразиты, лишенные жгутика. В Средней Азии и Закавказье распространен кожный лейшманиоз, переносчиком которого являются москиты. На месте укуса москита после инкубационного периода образуется язва. В клетках изъязвленной кожи обитают лейшмании. Спустя 1 – 2 года язва заживает, оставляя рубец.

Висцеральный лейшманиоз распространен в Средней Азии, Индии и Индокитае. Переносчиками также являются москиты. При укусе москита лейшмании с кровью разносятся по организму человека и паразитируют в клетках внутренних органов (печени, селезенки). Пораженные органы увеличиваются, а в отсутствие лечения человек погибает от лихорадки и истощения.

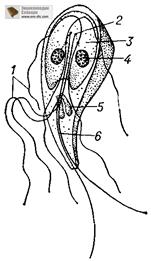

Лямблиипаразитируют в двенадцатиперстной кишке и желчных протоках человека. Вызывают лямблиоз. Лямблии обладают двусторонней симметрией, имеют 8 жгутиков, 2 ядра и по форме напоминают половинку груши. На уплощенной стороне тела у них находится присоска для прикрепления к стенке кишечника. Заражение происходит при употреблении загрязненной пищи или воды.

Лямблиипаразитируют в двенадцатиперстной кишке и желчных протоках человека. Вызывают лямблиоз. Лямблии обладают двусторонней симметрией, имеют 8 жгутиков, 2 ядра и по форме напоминают половинку груши. На уплощенной стороне тела у них находится присоска для прикрепления к стенке кишечника. Заражение происходит при употреблении загрязненной пищи или воды.

| <== предыдущая страница | | | следующая страница ==> |

| ПЕРЕЧЕНЬ стандартов и ТУ на материалы, применяемые при устройстве полов | | | Инвесторы узнали, на чем зарабатывают миллиардеры |

Дата добавления: 2015-07-26; просмотров: 1024; Нарушение авторских прав

Мы поможем в написании ваших работ!