Главная страница Случайная лекция

Мы поможем в написании ваших работ!

Порталы:

БиологияВойнаГеографияИнформатикаИскусствоИсторияКультураЛингвистикаМатематикаМедицинаОхрана трудаПолитикаПравоПсихологияРелигияТехникаФизикаФилософияЭкономика

Мы поможем в написании ваших работ!

Виды рентгеновского излучения

Исходя из принципа возникновения излучения различают тормозное и характеристическое излучение.

А) Тормозное рентгеновское излучение.

А) Тормозное рентгеновское излучение.

Электроны, испускаемые катодом, разгоняются электрическим полем, приложенным между катодом и антикатодом, приобретая у антикатода кинетическую энергию Е = еU, где

е – заряд электрона 1,6 10-19 Кл и U – напряжение между катодом и антикатодом. На поверхности вещества антикатода (зеркала) движение электрона резко тормозится электрическим полем его атомов и избыток энергии частью превращается в тепловую, а частью излучается в виде электромагнитной волны рентгеновского диапазона: Е = еU = Q + hν, где Q – тепловая энергия, h – постоянная Планка 6,68 10-34 Дж с, ν – частота электромагнитного излучения.

е – заряд электрона 1,6 10-19 Кл и U – напряжение между катодом и антикатодом. На поверхности вещества антикатода (зеркала) движение электрона резко тормозится электрическим полем его атомов и избыток энергии частью превращается в тепловую, а частью излучается в виде электромагнитной волны рентгеновского диапазона: Е = еU = Q + hν, где Q – тепловая энергия, h – постоянная Планка 6,68 10-34 Дж с, ν – частота электромагнитного излучения.

Появление электромагнитного излучения можно объяснить следующим образом: направленное движение электронов от катода к антикатоду представляет собой электрический ток. Вокруг электрического тока возникает магнитное поле. При торможении электронов, т.е. при резком уменьшении скорости движения электронов, электрический ток так же резко изменяется, в связи с этим магнитное поле тоже будет изменяться. По теории Максвелла вокруг изменяющегося магнитного поля возникает изменяющееся электрическое поле, а это электрическое поле создаст вокруг себя изменяющееся магнитное поле. Так возникает электромагнитное излучение.

Какая доля кинетической энергии электрона приходится на тепловую, а какая на электромагнитную зависит от различных факторов взаимодействия электрона с веществом антикатода, и несет случайный характер, т.е. для одних электронов его энергия превращается полностью в тепловую, для других - полностью в электромагнитную, а для остальных и в тепловую и электромагнитную с различной долей.

Если Q = 0, то еU = hνмакс, учитывая что частота ν и длина волны λ излучения обратны друг другу получим еU = hνмакс = hс/λмин. Отсюда минимальная длина волны тормозного рентгеновского излучения λмин, если напряжение прикладываемое на трубку измерить в киловольтах (кВ), будет  (ангстем)

(ангстем)  . Из этой формулы следует, что увеличение напряжения прикладываемого между анодом и катодом, т. е. анодного напряжения, приводит к уменьшению минимальной длины, т.е. сдвигу коротковолновой границы спектра тормозного рентгеновского излучения в сторону коротких волн.

. Из этой формулы следует, что увеличение напряжения прикладываемого между анодом и катодом, т. е. анодного напряжения, приводит к уменьшению минимальной длины, т.е. сдвигу коротковолновой границы спектра тормозного рентгеновского излучения в сторону коротких волн.

Экспериментальной проверкой справедливости этой формулы является вычисление по ней постоянной Планка. Значение постоянной Планка, полученное этим методом, наиболее точно и достоверно.

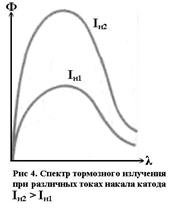

Характерной для тормозного рентгеновского излучения является длина волны λЕмакс, на которую приходится максимум энергии излучения Емакс, т.е наибольшее количество фотонов излучения с данной длиной волны. Из рисунка следует, что при увеличении напряжения длина волны на которую приходится максимум энергии сдвигается в сторону коротких волн.

Между длинами волн на которые приходятся коротковолновая граница и максимум энергии излучения связаны друг с другом соотношением λЕмакс = 1,5 λмин =18,6/U.

Длину волны можно регулировать, изменяя напряжение трубки. При изменении напряжения изменяется не только длина волны, но и поток энергии излучения, соответственно изменяется общая мощность излучения.

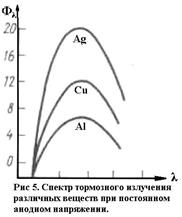

Если увеличить силу тока накала катода, то увеличится его температура, что вызовет возрастание эмиссии электронов и силы тока в трубке. Это приведет к увеличению числа фотонов рентгеновского излучения, испускаемых каждую секунду. Спектральный состав излучения не изменится (рис 4). Увеличение числа фотонов рентгеновского излучения есть увеличение потока излучения. Таким образом поток энергии рентгеновского излучения зависит от напряжения U на антикатоде, силы тока I накала рентгеновской трубки, что можно выразить формулой Ф= kU2IZ, где k – коэффициент пропорциональности, U - напряжение, приложенное между катодом и анодом, I – сила тока в цепи трубки, Z – атомный номер вещества зеркала анода. Из этой формулы следует, что, при постоянном напряжении на аноде и силы тока нити накала трубки, поток рентгеновского излучения прямо пропорционален порядковому номеру вещества антикатода,

Если увеличить силу тока накала катода, то увеличится его температура, что вызовет возрастание эмиссии электронов и силы тока в трубке. Это приведет к увеличению числа фотонов рентгеновского излучения, испускаемых каждую секунду. Спектральный состав излучения не изменится (рис 4). Увеличение числа фотонов рентгеновского излучения есть увеличение потока излучения. Таким образом поток энергии рентгеновского излучения зависит от напряжения U на антикатоде, силы тока I накала рентгеновской трубки, что можно выразить формулой Ф= kU2IZ, где k – коэффициент пропорциональности, U - напряжение, приложенное между катодом и анодом, I – сила тока в цепи трубки, Z – атомный номер вещества зеркала анода. Из этой формулы следует, что, при постоянном напряжении на аноде и силы тока нити накала трубки, поток рентгеновского излучения прямо пропорционален порядковому номеру вещества антикатода,

Спектры, полученные от различных антикатодов при одинаковых U и Iн, изображены на рисунке 5.

Из выше изложенного и формул следует, что спектр тормозного излучения (рис. 3):

а) является сплошным,

б) имеет коротковолновую границу λмин,

в) увеличение напряжения на рентгеновской трубке, изменяет спектральный состав излучения;

г) коротковолновая граница λмин=12,3/U сдвигается в сторону коротких волн λ3<λ2<λ1 при увеличении напряжения U3>U2>U1 на трубке и наоборот,

д) кроме того имеет длину волны λЕмакс, на которую приходится максимум энергии излучения при данном напряжении,

е) длина волны λЕмакс = 1,5λмин, сдвигается в сторону коротких волн λЕмакс3<λЕмакс2< λЕмакс1 при увеличении напряжения U3>U2>U1 на трубке и наоборот;

ж) поток энергии излучения, определяемая как площадь под кривой излучения, зависит от напряжения на антикатоде, с увеличением его увеличивается поток излучения.

Б) Характеристическое рентгеновское излучение.

Кроме тормозного, есть характеристическое излучение, которое имеет линейчатый спектр.

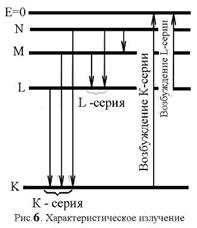

Характеристическое излучение возникает в результате возбуждения атомов электронами высоких энергий, которые проникают вглубь атома и переводят близкие к ядру электроны на более высокие энергетические уровни. Последующие переходы удаленных от ядра электронов на освобождающийся уровень сопровождается испусканием квантов, длины волн которых лежат в рентгеновской области и служат характеристикой материала анода.

Характеристическое излучение возникает в результате возбуждения атомов электронами высоких энергий, которые проникают вглубь атома и переводят близкие к ядру электроны на более высокие энергетические уровни. Последующие переходы удаленных от ядра электронов на освобождающийся уровень сопровождается испусканием квантов, длины волн которых лежат в рентгеновской области и служат характеристикой материала анода.

Как правило, характеристическое излучение возникает при переходах электронов на внутренние оболочки (k, l, m) атомов с высоким порядковым номером. В веществе антикатода, подвергшемуся сильному внешнему воздействию, т.е. бомбардировке быстрыми электронами, электрон с оболочки К удаляется со своей орбиты и переходит на достаточно удаленный уровень – N (рис. 6). На освободившееся место уровня K может перейти электрон с любого другого, более высокого энергетического уровня, например, с L или М, или N уровня. При этом излучается фотон с частотой, соответствующей разности энергии перехода:

Как правило, характеристическое излучение возникает при переходах электронов на внутренние оболочки (k, l, m) атомов с высоким порядковым номером. В веществе антикатода, подвергшемуся сильному внешнему воздействию, т.е. бомбардировке быстрыми электронами, электрон с оболочки К удаляется со своей орбиты и переходит на достаточно удаленный уровень – N (рис. 6). На освободившееся место уровня K может перейти электрон с любого другого, более высокого энергетического уровня, например, с L или М, или N уровня. При этом излучается фотон с частотой, соответствующей разности энергии перехода:

hνk1 = EL – EK, при чем на уровне L освобождается место, куда перейдет электрон с М уровня, испуская фотон с энергией hνL1 = EМ – EL , итд.;

hνk2= EМ – EK, при чем на уровне М освобождается место, куда перейдет электрон с N уровня, испуская фотон с энергией hνМ1 = EN – EМ , итд.;

hνk3 = EN – EK, при чем на уровне N освобождается место, куда перейдет электрон с O уровня, испуская фотон с энергией hνN1 = EO – EN , итд.

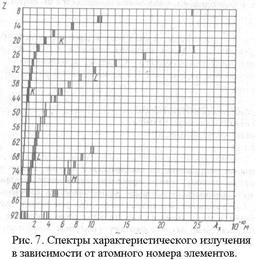

Свободное место может возникнуть на одном из внутренних оболочек, а переход электрона может происходить с любого более высокого уровня. В результате образуется излучение, состоящее из отдельных линий и специфичное для вещества, в котором оно возбуждается. Линии в спектре характеристического излучения объединяются в серии К, L, М и соответствуют переходам электронов с более высоких уровней на уровни К к- серия, L (l- серия), М (m- серия), и т.д. Частоты, соответствующие линиям этих серий, связаны атомным номером вещества, в котором излучение возбуждается. Эту связь экспериментально установил английский физик Мозли в 1913г  , где ν – частота характеристического излучения; R – постоянная Ридберга, Z – порядковый номер элемента зеркала антикатода, Sn – постоянная экранирования, n – главное квантовое число. Учитывая, что величины R, n и Sn постоянные, закон Мозли можно представить в виде

, где ν – частота характеристического излучения; R – постоянная Ридберга, Z – порядковый номер элемента зеркала антикатода, Sn – постоянная экранирования, n – главное квантовое число. Учитывая, что величины R, n и Sn постоянные, закон Мозли можно представить в виде  .

.

В каждой серии при переходе от Z к (Z+1) значение  изменяется на одну и ту же величину, поэтому можно показать спектр характеристического излучения различных химических элементов, расположив их в ряд в соответствии с возрастанием атомного номера вещества анода (рис 7).

изменяется на одну и ту же величину, поэтому можно показать спектр характеристического излучения различных химических элементов, расположив их в ряд в соответствии с возрастанием атомного номера вещества анода (рис 7).

| <== предыдущая страница | | | следующая страница ==> |

| Б) Искусственные источники излучения | | | Процессы, происходящие при взаимодействие рентгеновского излучения с веществом |

Дата добавления: 2015-07-26; просмотров: 363; Нарушение авторских прав

Мы поможем в написании ваших работ!