Главная страница Случайная лекция

Мы поможем в написании ваших работ!

Порталы:

БиологияВойнаГеографияИнформатикаИскусствоИсторияКультураЛингвистикаМатематикаМедицинаОхрана трудаПолитикаПравоПсихологияРелигияТехникаФизикаФилософияЭкономика

Мы поможем в написании ваших работ!

Выпрямительные (детекторные) приборы

|

Читайте также: |

Принцип действияоснован на преобразовании переменного тока с помощью выпрямителей в постоянный с последующим его измерением с помощью приборов магнитоэлектрической системы. Условное обозначение на шкалах приборов:

- измерительный механизм магнитоэлектрической системы;

- с подвижной рамкой и выпрямителем;

- измерительный механизм магнитоэлектрической системы;

- с подвижным магнитом и выпрямителем;

Выпрямление осуществляетсяс помощью п/п диодов и основано на нелинейной зависимости тока, протекающего через диод от приложенного напряжения U. Эта зависимость описывается ВАХ диода.

В детекторных приборах чаще всего применяются медно-закисные, германиевые и реже кремниевые (высокое пороговое напряжение U ).

В детекторных приборах чаще всего применяются медно-закисные, германиевые и реже кремниевые (высокое пороговое напряжение U ).

Пороговое напряжение - Umin подаваемое на выпрямитель, при котором начинается выпрямление.

Медно-закисные вентили имеют наименьшее Uпор и состоят из химически чистой медной пластины, на которой с одной стороны путём термообработки (нагрев до 1020-1070 °С) образован слой закиси меди Сu2О. Решающую роль в процессе выпрямления играет тонкий слой между Сu и Сu2О, так называемый запирающий слой.

Выпрямляющее действие диода обусловлено электронными, а не ионными процессами, т.е. выпрямители не изнашиваются.

Выпрямляющее действие диода обусловлено электронными, а не ионными процессами, т.е. выпрямители не изнашиваются.

Основной характеристикой диодаявляется коэффициент выпрямления.

при U = const

при U = const

Коэффициент выпрямления может изменятся от 1 до ∞.

При Кв = 1 никакого выпрямления нет;

Кв = ∞ идеальное выпрямление;

Кв Сu2О= 600 ... 1000; Кв Ge = 4000... 5000; Кв Si = 10... 106.

Из теории работы п/п диодов известны следующие свойства:

1) Кв диода зависит от приложенного напряжения к диоду

2) Кв уменьшается с ростом t° - это связано с тем, что с ростом t° увеличивается Iобр, а Iпр - без изменения.

3) Кв уменьшается с ростом частоты приложенного U, что связано с тем, что

p-n-р переход имеет собственную ёмкость, включенную параллельно диоду ССu2O достигает 60  ; СGe не превышает 25 пФ.

; СGe не превышает 25 пФ.

Эти три свойства п/п диодов приводят к тому, что:

1) шкала прибора в начальной области при малых U оказывается неравномерная (начиная с 0,2-0,3 В для Сu2О устанавливается прямолинейная зависимость между током и напряжением; начиная с 10-15% она почти равномерна).

2) в этих приборах возникает температурная погрешность (с изменением t° изменяется rпр, rобр, Кв), с увеличением t° Кв падает.

3) при изменении частоты возникает частотная погрешность.

• Из-за С удовлетворит работа выпрямителей ограничение ƒ

ƒ Сu2О =2,5... 5,0 кГц

ƒ Gе = 50...75 кГц

• В выпрямительных приборах применяются схемы t° и частотной компенсации.

• С увеличением U на диод, Кв увеличивается до некоторого предела, после чего почти не изменяется. Напряжение на диоде не должно превышать пробивного.

Uпр= 9…12 B для Сu2О

Uпр= 10…100 B для Si и Ge

• При уменьшении U на диод Кв уменьшается и при 50 mV – прекращается Сu2О — 50 тV

Ge— 100 тV

Si— 150-200 mV

Схемы выпрямления

1. Однополупериодная

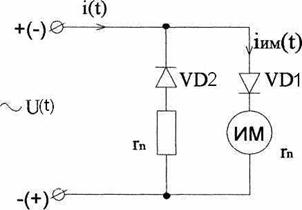

В цепи однополупериодного выпрямителя ток через измерительный меха-низм, включенный последовательно с VD1, протекает только в положительном полупериоде напряжения U(t). В отрицательном п/п, для которого сопротивление VD1 очень велико, ток протекает через VD2 защищая тем самым диод VD1 от пробоя. Сопротивление rn = rим делает входное сопротивление цепи в обоих направлениях одинаковым (одинаковый отбор тока).

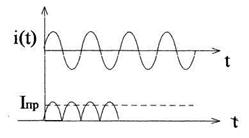

Подвижная часть магнитоэлектрического измерительного механизма из-за своей инерционности при частотах от 20 Гц и выше не успевает следовать за мгновенным значением вращающего момента, поэтому реагирует на среднее значение момента:

;

;

где:  — значение тока, текущего через ИМ.

— значение тока, текущего через ИМ.

Однако:  , тогда

, тогда

Тогда:  . Равновесие системы наступит, когда Мвр = Мпр

. Равновесие системы наступит, когда Мвр = Мпр

- уравнение шкалы для однополупериодного выпрямителя.

- уравнение шкалы для однополупериодного выпрямителя.

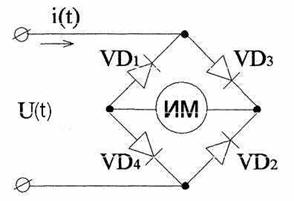

2. Двохполупериодная

В цепи двухполупериодного выпрямителя с четырьмя диодами ток Iпр увеличивается вдвое (течёт в одном направлении в оба полупериода) по сравнению с током, протекающим через ИМ однополупериодного выпрямителя.

- уравнение шкалы для двухполупериодного выпрямителя.

- уравнение шкалы для двухполупериодного выпрямителя.

В цепи однополупериодного выпрямителя почти все приложенное напряжение U(t) падает на VD1, поэтому при малых напряжениях работа диода осуществляется на линейном участке ВАХ и шкала прибора делается более линейной. В цепи же двухполупериодного выпрямителя U(t) распределяется на два диода и ИМ, что приводит к расширению нелинейного участка шкалы.

Из уравнений шкалы видно, что приборы измеряют среднее (средневыпрямленное) значение переменного тока и могут быть градуированы в этих значениях. Однако, на практике чаще всего необходимо знать не среднее значение переменного тока, а действующее (среднеквадратичное) значение.

Переменный ток характеризуется четырьмя значениями параметров:

1) мгновенное значение i(t);

2) амплитудное значение Im (max);

3) действующее (среднеквадратичное) I;

4) среднее (средневыпрямленное) Iср.

Эти значения связаны между собой в понятиях коэффициентами амплитуды и коэффициентами форм.

;

;  .

.

Отсюда уравнение шкалы, градуированной в действующих значениях переменного тока:

;

;  .

.

Наиболее распространённой является синусоидальная форма сигнала: Кф =1,11.

Шкала измерительного прибора градуируется в действующих значениях синусоидального тока. При измерении в цепях несинусоидального тока возникает погрешность, так как Кƒнесинусоидального тока отличается от Кфсинусоидального. Для того чтобы избавится от этой погрешности, необходимо знать Кƒизмеряемого I или U. Делают так:

1. Находят среднее значение измеряемого тока или напряжения:

Iвп - показание выпрямительного прибора

Iвп - показание выпрямительного прибора

2. действующее значение измеряемого тока или напряжения:

На основе измерительного механизма МЭ системы строятся как амперметры так и вольтметры. Для расширения пределов измерения амперметра применяются шунты. При этом прибор может мерить 0,003...10 А. Для расширения пределов измерения вольтметров применяются добавочные сопротивления (0,1... 600 В).

Классы точности сравнительно невысокие: 1,5; 2,5; 4,0.

Частотный диапазон: 20…105 Гц.

Достоинства:

1. Высокая чувствительность (МЭ прибор);

2. Малое собственное потребление.

3. Широкий частотный диапазон I или U.

Недостатки:

1. Неравномерные шкалы при малых значениях измеряемой величины.

2. Невысокие классы точности, обусловленные нестабильностью параметров VD.

3. Малая перегрузочная способность.

4. Возникновение дополнительной погрешности, обусловленной отличием формы кривой от синусоидальной (имеет место, когда прибор проградуирован в действующих значениях). Измерительные приборы в качестве автономных не выпускаются, они выполняются в составе комбинированных АВОметров.

| <== предыдущая страница | | | следующая страница ==> |

| Омметры на основе логометров | | | Виды научной деятельности |

Дата добавления: 2014-07-11; просмотров: 856; Нарушение авторских прав

Мы поможем в написании ваших работ!