Главная страница Случайная лекция

Мы поможем в написании ваших работ!

Порталы:

БиологияВойнаГеографияИнформатикаИскусствоИсторияКультураЛингвистикаМатематикаМедицинаОхрана трудаПолитикаПравоПсихологияРелигияТехникаФизикаФилософияЭкономика

Мы поможем в написании ваших работ!

ПМ.01 Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета имущества организации 4 страница

о) ломанная кривая спроса

Предположим, что олигополистическая отрасль состоит из трех фирм: А, Б, и В, каждая из которых обладает приблизительно 1/3 всего рынка дифференцированного продукта.

Фир

| О Qm Q |

| Рис. 16. Максимизация прибыли при тайном сговоре |

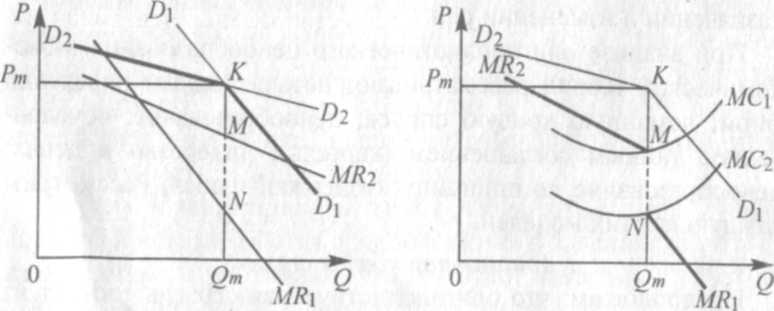

мы независимы друг от друга, т.е. они не заключают тайные соглашения при установлении цен. Допустим также, что текущей ценой на продукцию фирмы А является Р а ее текущие продажи составляют Qm (рис. 15)

Если фирма А повысит цену выше Рт (рис. 15а), спрос на ее продукцию будет изображаться кривой выше линии РтК. Конкурентные фирмы БиВв этих условиях не будут повышать свои цены, или повысят их незначительно. Это показывает кривая D, выше линии РтК.

При снижении цены фирмой А ниже Рт фирмы Б и В, чтобы сохранить покупателя, последуют за ней (кривая D, ниже линии РтК). В результате возникает ломанная кривая спроса D2KDV высокоэластичная выше уровня текущей цены Рт и малоэластичная ниже этой цены (рис. 15а).

Кривая предельного дохода здесь не является непрерывной, а состоит из двух отрезков - MR2 выше точки М и MRX ниже точки N (рис. 156).

б) ценообразование, обусловленное тайным соглашением (картель)

Тайное соглашение (сговор) - это соглашение о ценах, разделе рынков сбыта и других способах ограничения конкуренции, которые преследуются законом.

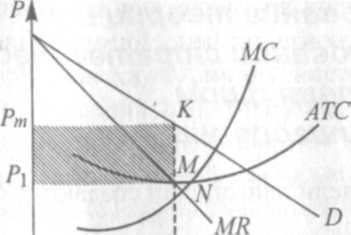

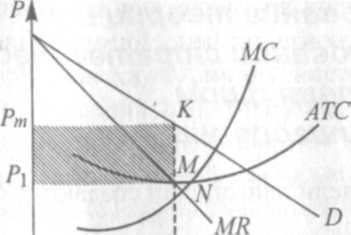

Если между участниками сговора достигнута твердая договоренность, то она вырождается в чистую монополию, и все кривые спроса сливаются в одну (на рис. 16 это кривая D).

| Рис. 15. Ломанная кривая спроса |

а) б)

| О Qm Q |

| Рис. 16. Максимизация прибыли при тайном сговоре |

Объем продаж в данной модели определяется точкой пересечения кривых предельного дохода MR и предельных издержек МС (на рис. 16 это точка N). Спроецировав эту точку на кривую спроса (точка К) и приняв в расчет общие средние издержки (АТС), можно определить монопольную цену Рт и экономическую прибыль (площадь прямоугольника РтКМР\).

в) лидерство в ценах

Лидерство в ценах является средством координации олигополистами своего положения в области цен без вступления в прямой тайный сговор. Получила развитие практика, в соответствии с которой «фирма-лидер» меняет цену, а все другие фирмы более или менее автоматически следуют этому изменению. Движение цен, как правило, происходит ступенями, причем «лидер» (самая крупная или эффективная фирма в отрасли) стремится принять решение, приемлемое для всех. Норма прибыли в отраслях, действующих по этой модели, если не самая высокая, то выше средней.

г) ценообразование по принципу «издержки плюс»

В этой модели олигополист для установления цены сначала определяет издержки на единицу продукции, и к ним добавляется накидка. Поскольку издержки на единицу продукции изменяются с изменением объема производства, то для страховки в расчет берется объем производства при неполной загрузке мощностей (на уровне 75-80%). Накидка к цене зависит от эластичности спроса на товар: чем выше эластичность, тем ниже накидка, и наоборот

6.3. Использование теории игр при моделировании стратегического взаимодействия фирм в условиях олигополии

Современные модели олигополии создаются с помощью теории игр.

Теория игр - это теория, моделирующая в виде игры выбор, осуществимый взаимозависимыми субъектами из определенного набора поведенческих стратегий, учитывающих реакцию их соперников. Задачей исследователя является выбор такого набора стратегий игроков, который привел бы их к равновесию.

Могут быть игры с нулевой суммой результата, когда совокупность всех результатов игры равна нулю, и с изменяющейся суммой результата, когда его величина уменьшается или растет в зависимости от решения игроков. Стратегии игроков могут быть ценовыми и количественными, предполагающими выбор объема продаж, выбор степени дифференциации товара и т.д. Они могут включать один, несколько или бесконечно много ходов. В модели могут быть введены ограничения по набору доступных стратегий игроков, количеству ходов, правил выбора ходов, доступности информации о соперниках и т.д.

Самый простой способ представления игры - это матрица результатов, представляющая собой таблицу, каждый элемент которой показывает результат, ожидаемый игроком для любой из возможных комбинаций стратегий (табл. 2).

Самой известной игрой является «дилемма заключенных» — модель, в которой игроки достигают заведомо неблагоприятного для них равновесия, не устраивающего ни одного из игроков.

Предположим, что пойманы два преступника-сообщника и посажены в разные камеры, вследствие чего их общение невозможно. Их допрашивают в разных комнатах. Матрица результатов игры представлена в таблице 2, где в строках указаны исходы игры при вариантах поведения игрока 1, в столбцах - исходы при возможных вариантах поведения игрока 2. В ячейках показаны сроки заключения каждого преступника. На допросе каждый из них может не сознаваться в совершении преступления, и тогда оба получат минимальный срок - по 1 году тюрьмы. Если игрок 1 признается первым, то его отпустят за содействие следствию, а игрока 2 посадят на 7 лет. То же самое может сделать и игрок 2, и тогда его освободят. Если же оба игрока сознаются в совершении преступления - каждому дадут по 5 лет. Таким образом, для обоих игроков доминирующей стратегией является как можно более быстрое признание, независимо от поведения другого игрока, в результате чего они достигают равновесия, при котором оба получают по 5 лет, но остаются не удовлетворенными выбором. Более выгодным для каждого игрока был бы заранее заключенный договор о том, что они не будут сознаваться, и тогда каждый получил бы по 1 году.

Таблица 2

Матрица результатов игры «дилемма заключенных»

| Стратегия | 2-й заключенный | |||

| Признаться | Не признаться | |||

| 1-й заключенный | Признаться | |||

| Не признаться | ||||

С помощью дилеммы заключенных можно объяснить и поведение олигополистов (табл. 3). Если дуополист 1 снижает цену, чтобы захватить часть рынка, то он может рассчитывать на прибыль в размере 120 единиц, а дуополист 2 получит всего 50 единиц. Если дуополист 2 снизит цену первым, он может рассчитывать на получение большей прибыли. Но на практике за снижением цены одним из дуополистов, желающим завоевать рынок, следует снижение цены и другим из них, чтобы сохранить рынок. В результате оба они получат прибыль в размере 80 ед. Как и в дилемме заключенных, в этой игре существует доминирующая стратегия - независимость решения одного из дуополистов. Второму дуополисту всегда выгодно устанавливать более низкую цену товара по сравнению с конкурентом. Такая стратегия характерна для модели Бертрана.

Теперь предположим, что фирма 1 решила предпринять действия для изменения матрицы результатов, чтобы преодолеть «дилемму заключенных». Фирма 1 гарантирует своим покупателям, что в случае предоставления скидки на свою продукцию одному из заказчиков она обязана задним числом предоставить аналогичную скидку на все заказы, сделанные за последний месяц. Данный маркетинговый ход не столько привлекает покупателей, сколько дает понять дуополисту 2, что ему невыгодно снижать цену с целью захвата рынка, поскольку в этом случае он будет терпеть убытки, выплачивая скидки. В этой ситуации дуополисту 2 также невыгодно снижать цену, т.к. дуополист 1 может вообще отказаться от своего обязательства и тоже снизит цену, в результате чего дуополист 2 получит прибыль в размере всего 80 единиц вместо 120 ожидаемых. Следовательно, доминирующей стратегией является установление высокой цены обоими дуополистами. Они берут сочетание стратегий, при которой каждый из них будет получать прибыль в размере 100 единиц. Такое поведение дуополистов является разновидностью сговора и запрещается законом.

6.4. Олигополия и эффективность. Антимонопольное регулирование

Степень общественной эффективности или неэффективности олигополии зависит от того, насколько сильно она способствует изменению цен и объема производства. Чем меньше цена и больше объем производства, тем больше общественная эффективность олигополии, и наоборот, чем выше цена и меньше объем производства, тем ниже ее эффективность.

Есть две точки зрения на экономические последствия олигополии.

Представители первой точки зрения исходят из того, что олигополия по своей структуре близка к монополии, а значит, действует аналогичным образом. Согласно этой точке зрения олигополия для получения максимальной прибыли удерживает высокие цены за счет ограничения объема выпуска продукции. Поскольку для олигополии характерны барьеры для вступления в отрасль новых фирм, она не стремится к нововведениям, техническому прогрессу.

Если чистая монополия подвергается государственному регулированию, то тайные соглашения между олигополистами приводят к результату, как и в монополии, создавая при этом лишь внешнюю видимость конкуренции.

Представители второй точки зрения утверждают, что олигополия необходима для достижения быстрых темпов научно-технического прогресса, ибо только крупные фирмы располагают ресурсами, достаточными для финансирования научно-исследовательских и опытно-конструкторских разработок. С течением времени олигополистические отрасли будут способствовать быстрому улучшению качества продукта, более низким издержкам производства на единицу продукции, а значит, более низким ценам, возможно большему объему производства и большей занятости.

Рассматривая эти две точки зрения на эффективность олигополии, следует заметить, что общественная эффективность олигополии зависит от величины рыночной власти входящих в нее фирм (см. вопрос 6.5).

В целях ограничения монопольной власти производителя и защиты интересов потребителя государство проводит антимонопольную политику.

Под антимонопольным регулированием понимается целенаправленная деятельность государственных органов управления по ослаблению рыночной власти монополий, которая реализуется через систему соответствующих экономических, административных и законодательных мер. Основой антимонопольного регулирования является антимонопольное законодательство, представляющее собой совокупность законов и правовых норм, устанавливающих права, обязанности и ответственность экономических субъектов, возникающие в связи с их деятельностью по поводу ослабления конкуренции и злоупотребления рыночной властью.

Основные направления антимонопольного регулирования определяются антимонопольной политикой, основными направлениями которой являются: ограничения монополизации рынка; контроль слияний и поглощений, ценовой дискриминации и других методов нечестной конкуренции; защита прав потребителя; защита и поддержка малого и среднего бизнеса.

Антимонопольное регулирование впервые возникло в США в конце XIX века с принятием серии федеральных законов, названных антитрестовскими. В настоящее время оно направлено преимущественно на профилактику монополизации, то есть действий, законность которых определяется правилом разумности.

Антимонопольная политика в Западной Европе направлена преимущественно против злоупотреблений на рынке и, в отличие от США, реализуется не через антимонопольное законодательство, а через законодательство в сфере поддержания конкуренции.

В Республике Беларусь развитие антимонопольного регулирования началось в 90-х годах прошлого столетия вместе с процессами трансформации отношений собственности, демонополизации экономики и развития механизмов конкуренции.

6.5. Рыночная власть, ее источники и показатели

Рыночная власть - это способность экономического субъекта (фирмы, покупателя) воздействовать на параметры равновесия (цену и объем продаж) в собственных интересах. Величина такой власти не является статичной, а постоянно меняется в зависимости от изменения источников рыночной власти, к которым относятся:

/. Источники со стороны спроса:

а) эластичность рыночного спроса на продукцию фирмы -

чем она меньше, тем больше ее рыночная власть;

б) доступность товаров-заменителей и величина перекрест-

ной эластичности спроса на них - чем меньше товаров-замени-

телей, тем больше рыночная власть фирм;

в) темпы роста и временные колебания спроса;

г) метод осуществления покупок потребителем (по прейску-

ранту, на закрытом аукционе, на открытых торгах и т.д.);

д) рыночные характеристики продукта (предметы роскоши, то-

вары повседневного спроса, товары длительного пользования).

2. Источники со стороны предложения:

а) особенности технологии, предопределяющие достижение

экономии на масштабе производства при больших объемах вы-

пуска;

б) юридические барьеры для вхождения в отрасль конку-

рентов (авторское право, патенты, лицензии, внешнеторговые

барьеры);

в) собственность на основные виды ресурсов;

г) обладание специфическими факторами производства, ха-

рактерными только для данной фирмы;

д) барьеры, создаваемые самими фирмами: демпинг, сговор

и другие методы «нечестной» конкуренции;

е) наличие средств на рекламу, стимулирование сбыта, обо-

рудование, очистные сооружения и т.д.;

ж) случайные причины, по которым одни фирмы в отрасли

начинают расти быстрее конкурентов и становятся лидерами.

К показателям, характеризующим уровень монополизированное™ отрасли, а следовательно, и степень рыночной власти, относятся:

/. Коэффициент Лернера, который рассчитывается или как отношение разности цены продукции и предельных издержек ее производства к цене продукции и показывает уровень монопольной власти фирмы:

L = (Р- МС) / Р, или как отношение / / Ed,

где Р - цена реализации продукции; МС - предельные издержки производства продукции; 11 Ed- значение коэффициента Лернера; Ed- эластичность спроса для данной фирмы.

Чем больше коэффициент Лернера, тем больше монополизированность отрасли. Коэффициент тем больше, чем больше разница между ценой товара и величиной предельных издержек его производства. Минимальное значение коэффициента, равное нулю, характерно для чистой конкуренции, при которой Р = МС и Ed стремится к бесконечности. Максимальное значение коэффициента, равное единице, достигается, когда предельные издержки производства равны нулю.

2. Коэффициент концентрации, который рассчитывается как процентное отношение объема продаж определенного числа крупнейших фирм (3, 4, 6, 8, 20, 50) к общему объему продаж отрасли. Он показывает степень преобладания в ней одной или нескольких фирм. Аналогичный показатель может рассчитываться по доле занятых в отрасли, добавленной стоимости, стоимости основных фондов, объема выпуска. Чем больше коэффициент для крупнейших фирм, тем больше их монопольная власть. Минимальное значение, равное 0%, характерно для чистой конкуренции, максимальное, равное 100%, - для монополии.

Тема 7

РЫНОК ТРУДА

7.1. Рынки ресурсов: характеристика, особенности

В современной экономической теории часто отождествляют понятия «рынки ресурсов» и «рынки факторов производства». На наш взгляд целесообразней вести речь о рынках факторов производства, ибо покупателя интересуют не ресурсы как потенциал производства, а реально вовлекаемые в процесс производства ресурсы, т.е. факторы производства.

В условиях рынка движение ресурсов сопровождается куплей-продажей и опосредуется через спрос и предложение. С этой точки зрения под рынком ресурсов (факторов) производства следует понимать систему экономических отношений между продавцами факторов производства и их покупателями, опосредуемых через спрос и предложение. На таком рынке товары покупаются не для конечного, а для промежуточного потребления. Поэтому для покупателя они принимают форму внешних издержек, величина которых зависит от цены факторов производства.

Экономическая теория исследует специфику ценообразования на факторы производства (труд, землю, капитал) и образование и распределение факторных доходов (зарплаты, прибыли, процента и ренты). К причинам, влияющим на специфику установления цен на тот или иной фактор относятся:

1.Доходы их владельцев (зарплата, прибыль, процент, рента).

2.Доступность тех или иных факторов фирмам или отраслям.

3.Минимизация издержек для максимизации прибыли.

4. Распределение богатства в обществе между наемными

работниками, владельцами земли, собственниками капитала и

предпринимателями.

Все вышеперечисленные обстоятельства определяют особенности формирования спроса и предложения на рынке факторов производства.

Предложение факторов производства - это то их количество, которое может быть предложено на рынках по существующим на данный момент ценам. Чем выше цена на тот или иной фактор, тем больше его предложение. Особенности предложения на таком рынке обусловлены редкостью и ограниченностью экономических ресурсов и, прежде всего, таких, как земля, рабочая сила, природные полезные ископаемые.

Что касается спроса на факторы производства, то он более специфичен, чем предложение. Эта специфика определяется мотивациями фирмы при предъявлении спроса на тот или иной фактор. Эти мотивации сводятся к следующему: во-первых, спрос фирмы на факторы производства, производный от спроса на готовые товары и услуги. Во-вторых, фирма при закупке факторов производства руководствуется эффектом замещения одного фактора другим. В-третьих, при закупке факторов производства фирма руководствуется своей целевой функцией - максимизацией прибыли. Поэтому спрос на тот или иной фактор производства определяется правилом: покупка дополнительного фактора производства имеет смысл, если дополнительный доход от его использования будет больше, чем затраты на его приобретение.

Дополнительный продукт, полученный от использования дополнительной единицы фактора производства, называется предельным продуктом (MP - marginal product). Прирост дохода фирмы от реализации дополнительной единицы продукта называется предельной производительностью фактора производства (MRP - marginal revenue product).

MRP = MP x MR

где MP - предельный продукт фактора производства, MR - предельный доход от продажи дополнительной единицы продукта.

Четвертое обстоятельство, которое учитывает фирма при закупке факторов производства, - издержки на приобретение каждой дополнительной единицы фактора производства, получившее название предельных издержек фактора производства (MRC - marginal resource costs).

На совершенном конкурентном рынке факторов производства их цена постоянна, так как фирма-продавец не может влиять на цены предложения. В этих условиях принцип выбора фирмой количества используемого фактора производства обосновывается равенством его предельной производительности и предельных издержек:

MRP = MRC.

Если MRP > MRC, то фирма еще может увеличивать закупки факторов производства, так как доход от дополнительной единицы этого фактора (MRP) превышает издержки на его приобретение (MRC).

Если MRP < MRC, то фирме следует сократить закупки факторов производства по причине превышения предельных издержек данного фактора над его предельной производительностью.

Следовательно, условием максимизации прибыли фирмы будет равенство предельной производительности фактора производства и его предельных издержек (MRP = MRC). Это равенство в экономической науке получило название золотого правила равновесия фирмы на рынке факторов производства.

Поскольку количество каждого используемого фактора производства зависит от его производительности и цены, то предприниматель стремится изменять количества используемых факторов до тех пор, пока не получит на каждую последнюю денежную единицу, затраченную на приобретение факторов производства, равное по стоимости количество конечного продукта. Фирма достигает состояния равновесия, если факторы производства будут комбинироваться в соответствии со следующим правилом:

MRP, MRPK

(предельный продукт труда) (предельный продукт капитала)

Р, (цена труда) Рк (цена капитала)

7.2. Рынок труда

В современной экономической теории понятие «труд» отождествляют с понятием «рабочая сила», а «рынок труда» - с понятием «рынок рабочей силы». На наш взгляд, целесообразней вести речь о рынке рабочей силы, ибо рабочая сила, а не труд, является товаром.

Под рынком рабочей силы понимают совокупность экономических отношений между продавцами рабочей силы (наемными работниками) и ее покупателями (работодателями), опосредуемых через спрос и предложение.

Спрос на рабочую силу является производным от спроса на товары и услуги, при производстве которых он требуется и определяется рабочими и должностными вакансиями, каждая из которых имеет перечень определенных характеристик, предъявляемых к кандидату на ее замещение: квалификация, образование, стаж работы, возраст и др.

Покупатель рабочей силы, как и любой покупатель вообще, желает купить товар - рабочую силу по максимально низкой цене, которая представлена в форме заработной платы. Чем ниже эта цена, тем большее количество рабочей силы он приобретает. Графически это изображено на рис. 17.

Каждая дополнительно приобретенная единица трудового ресурса должна приносить фирме дополнительный доход, называемый предельной доходностью труда (MRPL). Величина предельной доходности труда может быть определена следующим образом:

MRPL = MR х MPL,

где MRPL - предельная доходность труда; MR - предельный доход, полученный фирмой от продажи дополнительной единицы продукции; MPL - предельный продукт труда, или количество продукции, которое создает последняя нанятая единица рабочей силы.

| Зарплата (W) |

| О Количество рабочей силы (L) Рис. 17. Зависимость спроса на рабочую силу от ее цены |

В условиях совершенной конкуренции предельный доход равен цене продукта, сложившейся на рынке (MR = Р). Фирма, максимизирующая прибыль, нанимает рабочих до тех пор, пока предельный доход от использования труда не будет равен заработной плате (MRP, = W).

Если в формуле MRPL заменить на заработную плату W, а предельный доход MR на цену Р, получим:

W = P*MP1,; MPL=  .

.

где W- номинальная заработная плата; Р - цена продукта; W: Р

реальная заработная плата.

Предложение рабочей силы на рынке формируется под воздействием следующих факторов: общей численности населения, численности активного трудоспособного населения, численности специалистов в той или иной области, размера заработной платы и др.

Продавец рабочей силы в противовес ее покупателю желает продать свой товар по максимально возможной цене. Чем выше эта цена (зарплата), тем большее количество рабочей силы предлагается на рынке, и наоборот, чем ниже зарплата, тем меньше желающих ее продавать. Графически это изображено на рис. 18.

Рассматривая предложение рабочей силы, следует заметить, что высокая зарплата стимулирует работника лишь до определенного момента. По мере достижения материального достатка и высокого благосостояния работник приостанавливает предложение рабочей силы, отдавая предпочтение досугу или иному времяпрепровождению.

Конкурентная борьба на рынке рабочей силы между продавцом (наемным рабочим) и покупателем (работодателем) приводит к установлению равновесной цены рабочей силы. На графике это выглядит так (рис. 19):

Установление равновесной цены рабочей силы означает, что наемный работник и работодатель приходят к согласованной, устраивающей обе стороны зарплате и заключают трудовое соглашение, или контракт. Контракт - это соглашение сторон по взаимным обязательствам по выполнению определенной работы.

Рынок труда выполняет две функции: экономическую и социальную. Экономическая функция состоит в вовлечении и распределении важнейшего ресурса - рабочей силы - в экономику страны. Социальная функция предполагает обеспечение доходов работников и воспроизводство их рабочей силы.

7.3. Рынок труда в условиях несовершенной конкуренции. Модель монопсонии. Модель с учетом профсоюзов

На рынке труда, как и на рынках благ, фирмы могут обладать разной степенью рыночной власти, что характерно для несовершенного рынка. Одним из его вариантов является монопсония.

Монопсония на рынке труда - это ситуация, когда существует только один покупатель данного вида труда, т.е. один работодатель.

Существование монопсонии является характерным для рынков труда: медицинских сестер; профессиональных спортсменов; учителей государственных школ; работников газетных издательств; рабочих некоторых специальностей в строительстве.

На монопсоническом рынке одна фирма покупает всю рабочую силу, поэтому, расширяя производство, монопсонист должен предложить более выгодные условия людям, которые потенциально могли бы работать у него. Чтобы привлечь дополнительных работников, он должен повышать уровень заработной платы, нанимать каждую последующую единицу труда по цене её предложения. Поэтому кривая отраслевого предложения труда относительно эластична. При этом предполагается, что:

• фирма сталкивается с восходящей кривой предложения;

• работодатель может нанимать работников только из данного объема предложения, отсутствуют альтернативы найма;

• у работника есть альтернативы устройства.

Важную роль на рынке труда при несовершенной конкуренции играют профсоюзы. Профсоюз - это объединение работников, обладающее правом на ведение переговоров с предпринимателем от имени и по поручению своих членов.

Результатом повышения спроса на продукт является как рост заработной платы, так и рост занятости. Обеспечить рост заработной платы профсоюзы могут также за счет ограничения предложения рабочей силы путем: борьбы за сокращение рабочей недели; запрета на сверхурочные работы; понижения пенсионного возраста; ограничения детского и женского труда и т.д.

Несовершенный рынок труда может представлять и структура двусторонней монополии.

Двусторонняя монополия - это такая рыночная структура, при которой единственный продавец и единственный покупатель осуществляют куплю-продажу факторов производства и оба могут контролировать цены.

7.4. Заработная плата: сущность, формы, системы

В современной экономической науке есть два подхода к определению сущности заработной платы. Один из них определяет зарплату как цену рабочей силы и базируется на экономической теории К. Маркса, другой - как цену использования труда, 66 в основе этого подхода лежит экономическая теория производства Д. Б. Кларка.

Суть теории К. Маркса о сущности заработной платы состоит в том, что в процессе производства происходит расходование физической и умственной энергии человека, для восстановления которой необходимы материальные и духовные блага. Стоимость этих благ, обеспечивающих жизнедеятельность рабочего и членов его семьи, и составляет стоимость рабочей силы, которая принимает форму заработной платы. Зарплата, по определению К. Маркса, есть превращенная форма стоимости и цены рабочей силы. Это превращение состоит в том, что на поверхности зарплата выступает как плата за труд, а на самом деле есть цена рабочей силы.

Маркс доказывает, что труд не может выступать в качестве объекта купли-продажи, так как не может быть товаром, имеющим стоимость. Как известно, стоимость любого товара определяется затратами труда на его производство. Если предположить, что труд является товаром и имеет стоимость, то возникает вопрос, чем ее выразить. Определение стоимости труда трудом - бессмыслица.

На втором подходе к определению сущности заработной платы базируется современная западная экономическая наука.

Как известно, в рыночной экономике каждое предприятие (фирма) функционирует ради получения максимальной прибыли. Поэтому дополнительные рабочие будут наниматься лишь в том случае, если их труд будет отвечать этому условию. Мерой максимального выигрыша от найма рабочей силы является предельный доход от продажи продукта, произведенного с ее помощью.

Взаимосвязь между выпуском продукции и затратами на ее производство выступает в качестве экономического закона, именуемого в экономической науке как «функция производства», или «производственная функция». Математически она выражается формулой:

Q=f(x\,x2, ...,xri).

Эта формула выражает количественную определенность замены одного фактора другим. Различные комбинации этих факторов производства дают различные количества продукции. Добавочный продукт (объем производства), полученный в результате увеличения данного фактора производства на одну дополнительную единицу при неизменной величине остальных факторов, называется предельным продуктом того или иного фактора производства. Доход от предельного продукта труда называют заработной платой, земли - рентой, капитала - прибылью, процентом.

Дата добавления: 2014-04-30; просмотров: 285; Нарушение авторских прав

Мы поможем в написании ваших работ!