Главная страница Случайная лекция

Мы поможем в написании ваших работ!

Порталы:

БиологияВойнаГеографияИнформатикаИскусствоИсторияКультураЛингвистикаМатематикаМедицинаОхрана трудаПолитикаПравоПсихологияРелигияТехникаФизикаФилософияЭкономика

Мы поможем в написании ваших работ!

ПМ.01 Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета имущества организации 5 страница

При определении заработка каждого работника должны быть учтены индивидуальные затраты. Для этого используются такие критерии оценки труда, как количество и качество труда. Количество труда - это его продолжительность в рамках общественно нормальной интенсивности. Качество труда - это совокупность параметров, характеризующих его сложность, тяжесть, вредность, значимость.

Основными формами заработной платы являются повременная и сдельная. Повременная оплата производится в зависимости от фактически отработанного времени. Сдельная - от количества изготовленной продукции определенного качества.

В рамках двух форм зарплаты используются различные системы. Повременная зарплата существует в виде: прямой повременной системы, повременно премиальной.

При сдельной форме зарплаты применяются такие системы, как: прямая сдельная; сдельно-премиальная; сдельно-прогрессивная; аккордная.

Следует различать номинальную и реальную зарплату. Номинальная зарплата представляет собой сумму денег, получаемую работником за единицу времени труда (час, неделю, месяц). Реальная зарплата - это количество товаров и услуг, которое можно приобрести на полученную сумму денег.

Меру оплаты труда общество устанавливает в виде тарифной системы, которая включает: тарифную сетку, тарифную ставку и тарифно-квалификационный справочник.

Тарифная сетка как элемент тарифной системы имеет следующие характеристики: диапазон тарифной сетки; количество разрядов; абсолютное и относительное возрастание тарифных коэффициентов.

Тарифная ставка - это установленный размер оплаты труда соответствующего разряда за определенное время труда. Тарифную ставку, соответствующую тому или иному разряду, получают путем умножения тарифной ставки 1-го разряда на тарифный коэффициент соответствующего разряда.

Для тарификации работ и присвоения тарифно-квалификационных разрядов предназначены тарифно-квалификационные справочники, которые содержат требования, предъявляемые к тому или иному разряду работника соответствующей профессии, к его практическим и теоретическим знаниям, к образовательному уровню, описание работ, наиболее часто встречающихся по профессиям и квалификационным разрядам

7.5. Теория человеческого капитала

Человеческий капитал - это качественные характеристики рабочей силы, способность человека к трудовой деятельности, его умения, знания, навыки. Этот капитал складывается из природных способностей отдельного человека и может быть увеличен в процессе образования, профессиональной подготовки, приобретения опыта работы. Затраты времени и денежных средств, необходимые для получения образования и профессиональной подготовки, можно рассматривать как инвестиции в человеческий капитал.

Характеристиками человеческого капитала являются: уровень образования, профессиональный опыт, стаж работы и др.

Следует различать человеческий и физический капитал.

Отличие первого от второго состоит в том, что:

- человеческий капитал неотделим от самого человека;

- знания и навыки могут быть приобретены без дополнительных вложений;

- вложения в образование, позволяющие сформировать определенные знания и навыки, принесут отдачу в виде дохода только в будущем.

Подобно затратам предпринимателей на станки и оборудование, вложения в человеческий капитал, которые способствуют повышению производительности труда, можно рассматривать как инвестиции, ибо текущие расходы будут многократно компенсированы возросшим потоком доходов в будущем.

Инвестиции в человеческий капитал бывают трех видов, каждый из которых нацелен на повышение производительности труда работников и, соответственно, на увеличение их заработной платы и доходов:

1. Расходы на образование, включая общее и специальное, формальное и неформальное образование, подготовку по месту работы и т.д., являются наиболее очевидным и, вероятно, наиболее важным видом инвестиций в человеческий капитал. Образование формирует рабочую силу, которая становится более квалифицированной и более производительной.

2.Расходы на здравоохранение. Профилактика заболеваний, медицинское обслуживание, диетическое питание и улучшение жилищных условий - удлиняют срок жизни, повышают работоспособность и производительность труда рабочих.

3.Расходы на мобильность. Географическая миграция рабочих влечет за собой издержки в настоящем, которые компенсируются выгодой в будущем.

Экономическую отдачу от инвестиций в образование можно рассматривать как дополнительный доход, который будет получать человек с более высоким образованием по сравнению с теми, кто его не имеет.

Все это необходимо знать каждому человеку для экономического обоснования инвестиций на получение дополнительного образования.

Тема 8

РЫНОК КАПИТАЛА. ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКАЯСПОСОБНОСТЬ

И ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПРИБЫЛЬ

8.1. Рынок капитала и его структура

В экономической науке часто употребляют термин «капитал». Однако определения ему даются самые разнообразные. Одни под капиталом понимают деньги, другие - вещи, третьи отождествляют его с производственными фондами.

Экономическая теория исходит из того, что деньги, производственные фонды, рабочая сила становятся капиталом лишь тогда, когда используются для получения дохода. Капитал - это стоимость, приносящая прибавочную стоимость.

По экономическому содержанию капитал делят на: реальный (физический), выступающий в форме средств производства, человеческий, под которым понимают умения и навыки человека, используемые для производства экономических благ (рабочую силу) и денежный. Такое деление капитала определяет специфику формирования рынка капитала: с одной стороны, формируется рынок капитала как факторов производства (зданий, сооружений, машин, оборудования, рабочей силы), а с другой -рынок ссудного капитала, ценой которого выступает ссудный процент (см. вопрос 8.2).

Рынок, на котором приобретаются заемные средства, представляет собой финансовый рынок. На нем субъекты экономики, сберегающие определенную долю своего дохода, предоставляют эти средства взаймы инвесторам, осуществляющим приобретение капитальных благ. В качестве сберегателей выступают, как правило, домохозяйства. Несмотря на то, что и фирмы могут предоставлять свои денежные средства взаймы, а домохозяйства не только сберегают, но нередко осуществляют покупки за счет кредита, в целом производственные предприятия выступают в качестве чистых заемщиков, а домохозяйства - чистых кредиторов.

Поскольку товарный рынок тесно связан с денежным рынком, цена денежного капитала выступает регулирующим фактором и на рынке физического капитала. Так же, как спрос на рабочую силу находится в обратной зависимости от уровня заработной платы, спрос фирмы на физический капитал обратно пропорционален ссудному проценту. Но это лишь одна особенность данного спроса. Другая особенность заключается в том, что спрос на капитальные блага зависит от стоимости его предельного продукта. Если фирма действует рационально, то она будет увеличивать количество капитальных благ до тех пор, пока отношение стоимости предельного продукта капитала к его цене не сравняется с процентной ставкой.

Следует учесть и то, что рынок капитала в пространстве более мобилен по сравнению с рынком труда благодаря наличию рынка заемных средств и более консервативен во времени в связи с тем, что капитальные блага являются факторами долгосрочного использования.

8.2. Рынок ссудного капитала. Ссудный процент

Капитал, функционирующий в сфере материального производства, называется промышленным капиталом. Его кругооборот совершается по формуле:

СП

Д-Т< ...П...Т-Д,

PC

где Д- деньги, Т- товар, П- производство, СП- средства производства, PC - рабочая сила.

На последней стадии кругооборота (Г -Д) товарная и денежная формы капитала приобретают самостоятельное движение, образуя сферу торговли и денежно-кредитную сферу

Банки в рыночной экономике, как и другие участники рыночных отношений, участвуют в сделках купли-продажи. Однако в отличие от других сфер деятельности здесь покупается и продается специфический товар - деньги. Покупка денег банками называется формированием кредитных ресурсов, продажа денег - размещением этих ресурсов. Банки могут привлекать денежные ресурсы у частных лиц, предприятий, фирм, организаций и т.д. путем хранения их ресурсов на депозитных счетах. За это банк уплачивает своим клиентам определенный процент, который для последних будет составлять их доход.

Средства, составляющие ресурсную базу банка, делятся на: собственные, привлеченные, заемные. Собственные средства - это уставный фонд и другие фонды банка, создаваемые для обеспечения его финансовой устойчивости, коммерческой и хозяйственной деятельности, а также прибыль, полученная банком в текущем году и в прошедшие годы. Привлеченные средства - это средства, привлекаемые банком самостоятельно для выполнения своих функций и обеспечения ликвидности. К ним относят: депозиты и средства от продажи выпущенных ценных бумаг. Заемные средства - это средства, полученные в виде кредитов у других коммерческих банков и Центрального (Национального)банка.

Располагая кредитными ресурсами, банк передает их предпринимателям во временное пользование на условиях возвратности, срочности и платности. Деньги, предоставляемые в долг на таких условиях, называются ссудным капиталом. За пользование ссужеными деньгами с заемщиков взимаются проценты в пользу банка. Сумма этих процентов составляет валовой доход банка. Чистый же доход банка определяется как разница между процентами, полученными от продажи кредитных ресурсов, и процентами, уплаченными за привлеченные ресурсы. В банковской практике эта разность получила название «маржи».

Под процентом следует понимать плату, получаемую кредитором от заемщика за пользование ссуженными деньгами или материальными ценностями. Доход в виде процента могут получать как физические, так и юридические лица, предоставляющие в долг друг другу ресурсы. Поэтому само понятие «доход в виде процента на капитал» несколько шире понятия ссудного процента, фигурирующего в банковской системе.

Ссудный процент - это цена, уплачиваемая собственнику денежного капитала за пользование его денежными средствами. Эта цена обычно выражается через ставку (норму) ссудного процента. Ставка ссудного процента определяется как отношение годового дохода, полученного на ссудный капитал, ко всему ссудному капиталу. Например, если на 100 тысяч рублей, отданных в ссуду, получен годовой доход в виде ссудного процента 3 тысячи рублей, то ставка ссудного процента будет равна трем процентам:

(3 тыс. руб. : 100 тыс. руб.) х100 = 3%.

От величины ставки ссудного процента зависит спрос и предложение на рынке ссудного капитала. При прочих равных условиях спрос на ссудный капитал будет тем больше, чем ниже ставка ссудного процента, и наоборот. Равновесная ставка ссудного процента - это такая ставка, при которой объем предлагаемых ссудных средств соответствует платежеспособπному спросу на них.

На процентные ставки определенное влияние оказывает уровень инфляции. Поэтому следует различать номинальные и реальные ставки ссудного процента. Номинальная ставка-это текущая рыночная ставка процента без учета темпов инфляции. Реальная ставка процента - это номинальная ставка за вычетом ожидаемого уровня инфляции. Взаимосвязь между ними называется эффектом Фишера и выражается формулой:

i= r + π,

где i- номинальная ставка; rπ - реальная ставка; π - уровень инфляции.

Процентная ставка является мощным инструментом распределения денежных ресурсов между инвестиционными объектами. Денежный поток устремляется в первую очередь к тем объектам, степень 'доходности или ожидаемая норма прибыли которых является достаточно высокой, и которые обеспечат возврат кредитору не только ссуды, но и процентов по ссуде

8.3. Краткосрочный и долгосрочный спрос на инвестиции

При принятии решения об инвестировании предприниматели исходят из двух основных факторов: ожидаемой нормы чистой прибыли и реальной ставки процента. В реальной жизни кроме вышеуказанных двух основных факторов на инвестиции влияют и другие факторы, и в первую очередь - фактор времени.

Спрос на инвестиции зависит от прибыли, которая может быть получена благодаря их осуществлению. Но поскольку ее получение относится к различным периодам времени, возникает проблема сопоставления денежных величин, относящихся к различным периодам времени.

Проект будет прибыльным в том случае, если его чистая приведенная стоимость (т.е. дисконтированная разница прибылей и затрат) больше нуля. Формула для ее расчета имеет вид:

NPV = FV: ^  ,

,

где NPV- дисконтированная стоимость, FV- чистый доход, который инвестор рассчитывает получить черезt лет.

Из формулы видно, что величина NPV зависит от нормы процента. Чем она выше, тем NPV ниже, и наоборот. Поэтому спрос на инвестиции фирм находится в обратной зависимости от нормы процента. Кроме того, влияние нормы процента на NPV при прочих равных условиях тем сильней, чем более продолжителен период предполагаемых инвестиций.

Поэтому повышение процентных ставок ведет не только к сокращению абсолютной суммы спроса на инвестиции, но и сокращению длительности реализуемых проектов. Это приводит к тому, что в долгосрочной перспективе сокращается сумма амортизации и, следовательно, валовых инвестиций. Кроме того, в долгосрочном периоде спрос на инвестиции как на капитальный фактор зависит от технологических предпочтений производителей. Повышение процентных ставок ведет к тому, что фирмы начинают применять более трудоемкие технологии.

Все это свидетельствует о том, что долгосрочный спрос фирм на инвестиции в гораздо большей степени эластичен по норме процента по сравнению с краткосрочным.

8.4. Рынок ценных бумаг

Ценные бумаги - это надлежащим образом оформленные документы, выражающие имущественные отношения между членами общества, подтверждающие право на определенное имущество или денежную сумму, которые не могут быть реализованы или переданы другому лицу без наличия и предъявления соответствующего документа.

Основными целями вложения финансовых активов в ценные бумаги являются: получение дохода, сохранность капитала, рост капитала.

Рынок ценных бумаг - это часть финансового рынка (помимо рынка банковских ссуд), на котором осуществляется купля-продажа ценных бумаг. Регулярные операции по купле-продаже однотипных ценных бумаг образуют соответствующий рынок. Так, существуют рынки акций, облигаций, казначейских векселей и т.д. Каждый из этих рынков имеет специфический круг участников и обслуживается соответствующими институтами. Акции, например, обращаются преимущественно на фондовой бирже, тогда как облигации лишь частично продаются через биржу, а большей частью реализуются через банковскую систему.

Задачей рынка ценных бумаг является обеспечение более полного и быстрого перелива сбережений в инвестиции по цене, устраивающей покупателя и продавца.

Посредниками на рынке ценных бумаг выступают брокеры и инвестиционные дилеры.

Основными функциями рынка ценных бумаг являются:

а) мобилизация денежных средств вкладчиков для целей ор-

ганизации и расширения производства;

б) информационная. Она состоит в том, что ситуация на

рынке ценных бумаг сообщает инвесторам информацию об

экономической конъюнктуре и дает ориентиры для вложения

своих капиталов.

Различают первичный и вторичный рынок ценных бумаг. Первичный рынок обслуживает первичное размещение ценных бумаг. На нем эмитент получает необходимые ему финансовые средства. На вторичном рынке ценных бумаг производится купля-продажа ранее выпущенных акций и облигаций. На нем уже не происходит аккумулирования новых финансовых средств для эмитента, а осуществляется лишь перераспределение ресурсов среди последующих инвесторов.

Существуют две организационные формы рынка ценных бумаг:

а) биржевой рынок (фондовая биржа), который доступен

только для солидных корпораций;

б) внебиржевой рынок, доступный практически любой ком-

пании и действующий на основе телефона, телекса, компьютер-

ной сети, объединяющих проводами связи в единый организм

тысячи инвестиционных фирм.

Важнейшей из этих форм является фондовая биржа, которая организует, контролирует и регулирует процесс купли-продажи ценных бумаг. Соединяя вместе будущих инвесторов и владельцев сбережений, она способствует межотраслевому и межрегиональному перемещению финансовых потоков, без которого рыночная система функционировать не может.

8.5. Предпринимательство как фактор производства

Под предпринимательством следует понимать инициативную, самостоятельную деятельность граждан, направленную на получение прибыли, или личного дохода. Предпринимательство осуществляется от своего имени, на свой риск и под свою имущественную ответственность. К предпринимательству относятся любые виды хозяйственной деятельности, если они не запрещены законодательными актами. Оно включает в себя коммерческое посредничество, операции с ценными бумагами, производственную, торгово-закупочную, инновационную, консультационную и иную деятельность.

Предпринимательство тесно связано с теми экономическими процессами, которые создают для него благоприятные условия. Это разгосударствление собственности, приватизация предприятий, поощрение конкуренции, действие антимонопольного закона, а также законов, регулирующих налогообложение, валютную политику, инвестиции и т.д.

Предпринимательство может полноценно развиваться только в том случае, если создана соответствующая инфраструктура рыночного хозяйства: коммерческие банки, страховые компании, аудиторские службы и др. Все субъекты предпринимательской деятельности должны иметь равные возможности доступа к материальным, финансовым, трудовым, информационным и природным ресурсам.

Ключевой фигурой в рыночной экономике (субъектом предпринимательской деятельности) является предприниматель в лице граждан и их объединений. Предприниматель - это субъект, деятельность которого нацелена на получение прибыли (дохода) и которая ведется им на условиях собственной имущественной ответственности. В рыночном хозяйстве предприниматель выполняет четыре взаимосвязанных между собой функции:

а) берет на себя инициативу соединения факторов произ-

водства в единый процесс производства товара или услуги;

б) берет на себя задачу принятия основных решений в про-

цессе ведения бизнеса;

в) осуществляет новаторство, стремится вводить в обиход на

коммерческой основе новые продукты, новые производствен-

ные технологии или даже новые формы организации бизнеса;

г) берет на себя риск, ибо в рыночной экономике доход

предпринимателю не гарантирован. Он рискует вложенными средствами - своими собственными и своих компаньонов или

акционеров.

Предпринимательство реализуется прежде всего на предприятии, под которым с правовой точки зрения подразумевается самостоятельный хозяйствующий субъект с правами юридического лица, который на основе закрепленного за ним имущества производит и реализует продукцию, выполняет работы и оказывает услуги.

В мировой практике используются различные организационно-правовые формы предприятий, которые определяются законодательствами отдельных стран. К ним относят:

а) государственное предприятие.

б) частное (индивидуальное) унитарное предприятие.

в) товарищество (общество).

г) акционерное общество.

В рыночной экономике значимость предпринимательства столь высока, что его рассматривают в качестве самостоятельного фактора производства.

8.6. Экономическая прибыль и ее источники

В современной экономической теории выделяют прибыль: бухгалтерскую и экономическую. Такое подразделение обусловлено двумя подходами к анализу издержек производства и делением их на внешние и внутренние.

Бухгалтерская прибыль рассчитывается как разница между общей выручкой (совокупным доходом) фирмы и ее внешними издержками. Экономическая прибыль представляет собой совокупный доход фирмы за минусом совокупных (внешних и внутренних) издержек, включая и нормальную прибыль.

Экономическая прибыль меньше бухгалтерской на величину внутренних издержек. Поэтому отсутствие экономической прибыли еще не означает, что предприниматель не получит ее вообще.

Экономическая прибыль может быть: отрицательной, нулевой и положительной. При отрицательной экономической прибыли предприниматель несет убытки и при невозможности снизить издержки производства покидает данную отрасль деятельности. Нулевая экономическая прибыль означает, что предприниматель использует свои ресурсы с минимально допустимой для общества эффективностью. Положительная экономическая прибыль свидетельствует о том, что предприниматель возмещает все издержки и получает доход.

Экономическая прибыль как элемент предпринимательского дохода выполняет ряд функций:

1) оценочную, т.е. характеризует экономический эффект, по-

лученный в результате деятельности предпринимателя;

2) стимулирующую;

3) является источником формирования бюджетов разных

уровней.

Источниками экономической прибыли являются: новаторство и риски; талант и инновации; монопольная власть.

Тема 9

РЫНОК ЗЕМЛИ

9.1. Земля как фактор производства. Цена земли

Понятие «земля» следует расматривать в «узком» и «широком» смысле слова.

В «узком» смысле слова под термином «земля» понимают географическую территорию с ее почвенным слоем. В «широком» смысле слова под «землей» понимают не только выше названное, но и лесные угодья, полезные ископаемые, водные ресурсы с их рыбным и иным богатством, воздушное пространство с его транспортными возможностями и др.

Та часть естественной природы, которая уже используется или может быть использована обществом для производства экономических благ и удовлетворения его потребностей, называется природными ресурсами. Те природные ресурсы, которые вовлечены в хозяйственный оборот, называются экономическими ресурсами или факторами производства.

В экономической теории рынок природных ресурсов рассматривается на примере рынка земли (в «узком» смысле слова), а доход от ее использования - на примере земельной ренты.

Земля - это специфический фактор производства. Она может выступать и как предмет труда и как средство труда. Ее отличие от других факторов производства заключается в следующем:

а) она не является продуктом человеческого труда, не имеет

стоимости, а значит оценить ее классическим способом, через

издержки, нельзя;

б) площадь земли ограничена и не может быть произвольно

увеличена. Это значит, что предложение земли есть величина

фиксированная.

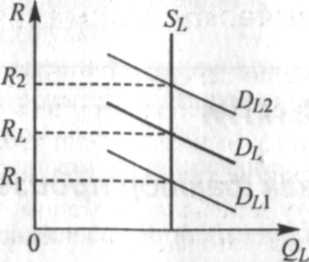

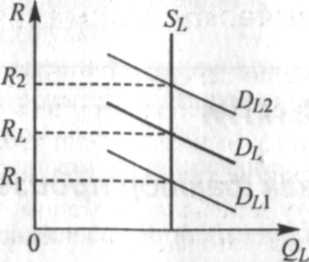

В условиях рынка земля является объектом купли-продажи. Цена земли определяется соотношением спроса на нее и ее предложения. Предложение земли, как отмечалось выше, величина фиксированная. Значит, единственным фактором, влияющим на цену земли, является спрос (рис. 20).

| Рис. 20. Равновесие на рынке земли. SL - предложение земли; DL - спрос на землю; R - земельная рента. |

Следует заметить, что покупателю земля как таковая не нужна. Он хочет получить доход от ее использования в виде ренты. Поэтому рента является одним из критериев, определяющих цену земли. С другой стороны, у покупателя есть право выбора: то ли купить за определенную сумму денег землю и получать ренту, то ли положить эту сумму в банк и получать доход в виде ссудного процента. Таким образом, цена земли определяется той суммой денег, которая, будучи положена в банк, при существующей норме ссудного процента будет приносить доход, равный земельной ренте от этого участка земли.

Земельная рента

Цз = —----------------------------------х 100%

Норма ссудного процента

Цена земли имеет тенденцию к постоянному росту. Это объясняется неудовлетворенностью спроса на сельхозпродукцию, ростом численности населения и необходимостью жизненного обустройства людей (строительства жилья и т.д.).

Более того, поскольку земля уже распределена и юридически закреплена за определенными субъектами, конкуренция в сельскохозяйственной отрасли значительно слабее, чем в других отраслях (по причине невозможности свободного перелива капитала сюда из других отраслей хозяйства). Как результат - цены на сельхозпродукцию определяются не средними общественно необходимыми затратами на ее производство, а затратами несколько выше средних. В итоге субъекты, хозяйствующие в лучших условиях, получают дополнительный доход - ренту.

9.2. Экономическая и земельная рента

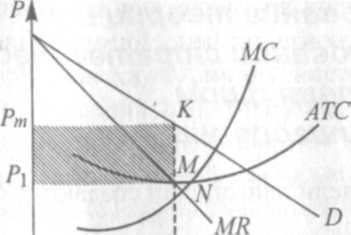

| О Qm Q |

| Рис. 16. Максимизация прибыли при тайном сговоре |

| Рис. 20. Равновесие на рынке земли. SL - предложение земли; DL - спрос на землю; R - земельная рента. |

В условиях товарно-денежных отношений собственник земли получает доход от ее использования в виде ренты. Рента -это доход от капитала, имущества или земли, не требующий от получателя предпринимательской деятельности.

Различают ренту земельную и экономическую.

Земельная рента - это часть прибавочного продукта, создаваемого непосредственно производителями в сельском хозяйстве и присваиваемая собственником земли.

Экономическая рента - это рыночная цена, уплачиваемая за использование земли и других природных ресурсов, количество которых строго ограничено.

Характер распределения дохода от использования земли определяется характером собственности на землю. Различают два вида монополии на землю:

а) монопольное право собственности на землю,

б) монополию на землю как на объект хозяйствования.

Монопольное право собственности на землю означает, что

только ее владелец, и никто другой, имеет право распоряжаться юридически закрепленным за ним данным участком земли. Он может предоставлять землю в пользование другим субъектам за определенную плату, причем не только для сельскохозяйственного производства, но и для извлечения из ее недр полезных ископаемых, энергетических ресурсов, строительства жилья, производственных и иных объектов. Такую ренту собственнику земли приносят все земли независимо от их качества. Она получила название абсолютной ренты.

Монопольное право владения землей порождает еще один вид ренты - монопольную ренту. Те владельцы земли, которые располагают исключительными участками земли, на которых выращивается исключительная продукция, имеют возможность продавать ее по ценам, значительно превышающим стоимость, и получать дополнительный доход в виде монопольной ренты. Это объясняется тем, что производство такой продукции ограничено, а спрос на нее очень высок (например, отдельные сорта винограда, цитрусовые и т.п.).

Монополия на землю как на объект хозяйствования означает, что только за данным субъектом закрепляется юридическое право ведения хозяйства на данном участке земли. Свободный переход при хозяйствовании с одного участка на другой здесь исключен

По причине невозможности обеспечить население продовольствием только за счет использования высокоплодородных земель в оборот втягиваются и менее плодородные земли. Субъекты, хозяйствующие на земле в лучших условиях (на более плодородных землях, ведут добычу полезных ископаемых открытым способом и т.п.), будут получать дополнительный доход, называемый дифференциальной рентой (дифференциальная рента - различный доход).

Пример:

| Участки земли по плодородию | Урожайность с 1 га (центнеров) | Дополнительный сбор сверх минимального (центнеров) | Дополнительный доход при цене 100 руб. за 1 ц |

| Худший | - | - | |

| Средний | |||

| Лучший |

Землевладелец при сдаче земли в аренду в договоре оговаривает размер платы с учетом дополнительного дохода, который им и присваивается в виде арендной платы.

Кроме плодородия почв условием образования дифференциальной ренты является месторасположение хозяйств от рынков сбыта, ибо значительно сокращаются транспортные расходы при реализации продукции и покупке ресурсов производства. Ренту, обусловленную естественным плодородием почвы и местонахождением земельных участков от рынков сбыта, называют дифференциальной рентой I. Кроме естественного, плодородие почвы может быть достигнуто экономическими методами, т.е. за счет совершенствования технологии обработки земли, внесения удобрений и т.п. Ренту, обусловленную экономическим плодородием, называют дифференциальной рентой II.

Ренту следует отличать от арендной платы. Если земельный участок арендуется для хозяйственного использования с построенными на нем сооружениями, то рента может включать в себя и арендную плату за эти сооружения. Если же арендатором используется лишь недвижимость, то арендная плата может выступать и в самостоятельной форме.

Дата добавления: 2014-04-30; просмотров: 272; Нарушение авторских прав

Мы поможем в написании ваших работ!